| আকাশ পর্যবেক্ষণ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল? |

| গ্রিক সভ্যতায় বৈজ্ঞানিক চিন্তার উন্মেষ |

| ইসলামি সভ্যতার অবদান |

| টেলিস্কোপ: বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা |

| আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা |

| পর্যবেক্ষণ করুন |

| চিন্তা করুন |

| প্রারম্ভিক বিজ্ঞানী ও তাদের অবদান |

| কেন প্রারম্ভিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ? |

তাই মানব সভ্যতায় তাদের অবদান অপরিসীম।

| থেলিস অব মাইলেটাস (Thales of Miletus) |

আবিষ্কার ও অবদান:

থেলিসের কাজই পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করে।

| পিথাগোরাস (Pythagoras) |

সংগীত থেকে মহাবিশ্বের সুর পিথাগোরাস শুধু গণিতজ্ঞই ছিলেন না, তিনি মহাবিশ্বকেও সংখ্যার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন।

অবদান:

তার কাজ পরবর্তী শতাব্দীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণিতভিত্তিক উন্নয়নের রাস্তা তৈরি করে।

| অ্যারিস্টার্কাস অব সামোস (Aristarchus of Samos) |

হেলিওসেন্ট্রিক ধারণার প্রথম প্রচারক, অ্যারিস্টার্কাস প্রথম দাবি করেন যে—

এই ধারণা পরবর্তীতে কপারনিকাস ও গ্যালিলিওর গবেষণার মাধ্যমে সত্যতা পায়।

| হিপারকাস (Hipparchus) |

হিপারকাসকে তারা পর্যবেক্ষণের জনক বলা হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম প্রকৃত পর্যবেক্ষক।

অবদান:

তার দেওয়া তারার তালিকাই ছিল বিশ্বের প্রথম “স্টার ক্যাটালগ”।

| টলেমি (Ptolemy) |

পর্যবেক্ষণ থেকে গ্রন্থরূপ টলেমির রচিত Almagest ছিল এক সময় বিশ্বের প্রধান জ্যোতির্বিজ্ঞান বই। এতে তিনি পৃথিবী-কেন্দ্রিক মডেল ব্যাখ্যা করলেও

এতে ব্যবহৃত গণিত ও তথ্য হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানীদের পথ দেখিয়েছে।

অবদান:

| ইউডক্সাস Cnidus এর Eudoxus (408-355 BC) |

চাঁদের গতি ব্যাখ্যা করার জন্য তার তিনটি গোলকের প্রয়োজন ছিল:

দৈনিক গতির জন্য সবচেয়ে বাইরেরটি, দ্বিতীয়টি মাসিক গতির জন্য এবং তৃতীয়টি গ্রহের উপরে এবং নীচের পরিবর্তনগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য।

তিনটি গোলক সহ সূর্যের গতি ব্যাখ্যা করার জন্য তার কাছে একটি অনুরূপ মডেল ছিল:

দৈনিক গতির জন্য সবচেয়ে বাইরের, তারপরে বার্ষিক গতি এবং তৃতীয়টি অবনমনের পরিবর্তনের জন্য।

পাঁচটি দৃশ্যমান গ্রহের (বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি) প্রতিটিতে চারটি গোলকের সমন্বয়ে মডেল ছিল: দৈনিক গতির জন্য সবচেয়ে বাইরের, রাশিচক্রের চিহ্নের মাধ্যমে গতি এবং রেট্রোগ্রেড মোশন ব্যাখ্যা করার জন্য দুটি অভ্যন্তরীণ গোলক। শেষ পর্যন্ত দূরের নক্ষত্রের জন্য একটি গোলক ছিল। তিনি পর্যবেক্ষণ গতিতে গাণিতিক সমাধান প্রয়োগ করার চেষ্টা করার প্রথম ব্যক্তি হিসাবে কৃতিত্ব পান। অ্যারিস্টটল এবং ক্যালিপাস ছিলেন তাঁর ছাত্র।

| ক্যালিপাস (370-300 BC) |

| অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিস্টপূর্ব) |

পৃথিবী, আদি মানুষের কাছে মহাবিশ্বের কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। এটি জিওকেন্দ্রিক মডেল। এটি ভুল একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্ম হয় ২০০০ বছর ধরে অ্যারিস্টটলের দর্শন জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞানের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিছু সাহসী বিজ্ঞানী নতুন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই দর্শনকে চ্যালেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত জ্যোতির্বিদ্যার বিজ্ঞান এগিয়ে যেতে শুরু করেছিল।

| নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) |

কোপার্নিকাস সৌরজগতের সূর্যকেন্দ্রিক মডেল তৈরি করেননি, তবে তাকে জনপ্রিয় করার জন্য অনেক কৃতিত্ব দেওয়া হয়। তিনি একজন জার্মান গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিদ ছিলেন।তার মডেল সূর্যকে কেন্দ্রে রেখেছিল গ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। তার মডেলের সমস্যা হল তিনি বৃত্তের কক্ষপথ অতিক্রম করতে অক্ষম ছিলেন। তার মডেল গ্রহের ভবিষ্যত অবস্থানের ভবিষ্যদ্বাণী করতে খুব খারাপ ছিল। এই ঘাটতি সূর্যকেন্দ্রিক মডেলের গ্রহণযোগ্যতার বিলম্বে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল

কোপার্নিকাস সৌরজগতের সূর্যকেন্দ্রিক মডেল তৈরি করেননি, তবে তাকে জনপ্রিয় করার জন্য অনেক কৃতিত্ব দেওয়া হয়। তিনি একজন জার্মান গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিদ ছিলেন।তার মডেল সূর্যকে কেন্দ্রে রেখেছিল গ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। তার মডেলের সমস্যা হল তিনি বৃত্তের কক্ষপথ অতিক্রম করতে অক্ষম ছিলেন। তার মডেল গ্রহের ভবিষ্যত অবস্থানের ভবিষ্যদ্বাণী করতে খুব খারাপ ছিল। এই ঘাটতি সূর্যকেন্দ্রিক মডেলের গ্রহণযোগ্যতার বিলম্বে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল | টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১) |

টাইকো ব্রাহে সর্বকালের সেরা পর্যবেক্ষক ছিলেন যিনি টেলিস্কোপ ব্যবহার করেননি। তিনি একজন ডেনিশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তার পর্যবেক্ষণ একটি চতুর্ভুজ ব্যবহার করে করা হয়েছিল এবং তিনি অনেক তারা এবং গ্রহের জন্য অত্যন্ত সঠিক অবস্থানগত তথ্য প্রদান করেছিলেন। তার নির্ভুলতা সাধারণত ১ আর্ক-মিনিটের মধ্যে ছিল। তিনি ১৫৭২ সালে ক্যাসিওপিয়াতে সুপারনোভা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

টাইকো ব্রাহে সর্বকালের সেরা পর্যবেক্ষক ছিলেন যিনি টেলিস্কোপ ব্যবহার করেননি। তিনি একজন ডেনিশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তার পর্যবেক্ষণ একটি চতুর্ভুজ ব্যবহার করে করা হয়েছিল এবং তিনি অনেক তারা এবং গ্রহের জন্য অত্যন্ত সঠিক অবস্থানগত তথ্য প্রদান করেছিলেন। তার নির্ভুলতা সাধারণত ১ আর্ক-মিনিটের মধ্যে ছিল। তিনি ১৫৭২ সালে ক্যাসিওপিয়াতে সুপারনোভা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

চিত্র: Tycho Brahe

| জোহানেস কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) |

কেপলার একজন দুর্দান্ত গণিতবিদ ছিলেন, তার দৃষ্টিশক্তি এতটাই ক্ষীণ ছিল যে তিনি খুব একটা ভালো জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন না।যাইহোক, টাইকো ব্রাহের একজন শিক্ষানবিশ হিসাবে, তিনি অবশেষে উপলব্ধ সেরা পর্যবেক্ষণমূলক ডেটাতে অ্যাক্সেস পেয়েছিলেন। তার গাণিতিক দক্ষতা ব্যবহার করে, কেপলার সেই নিয়মগুলি নির্ধারণ করতে সক্ষম হন যেগুলির দ্বারা গ্রহগুলি আচরণ করতে দেখা যায়।

কেপলার একজন দুর্দান্ত গণিতবিদ ছিলেন, তার দৃষ্টিশক্তি এতটাই ক্ষীণ ছিল যে তিনি খুব একটা ভালো জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন না।যাইহোক, টাইকো ব্রাহের একজন শিক্ষানবিশ হিসাবে, তিনি অবশেষে উপলব্ধ সেরা পর্যবেক্ষণমূলক ডেটাতে অ্যাক্সেস পেয়েছিলেন। তার গাণিতিক দক্ষতা ব্যবহার করে, কেপলার সেই নিয়মগুলি নির্ধারণ করতে সক্ষম হন যেগুলির দ্বারা গ্রহগুলি আচরণ করতে দেখা যায়।

| গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২) |

| আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৬) |

Article by F Rahman

| পৃথিবী (Earth) |

| সূর্য (The Sun) |

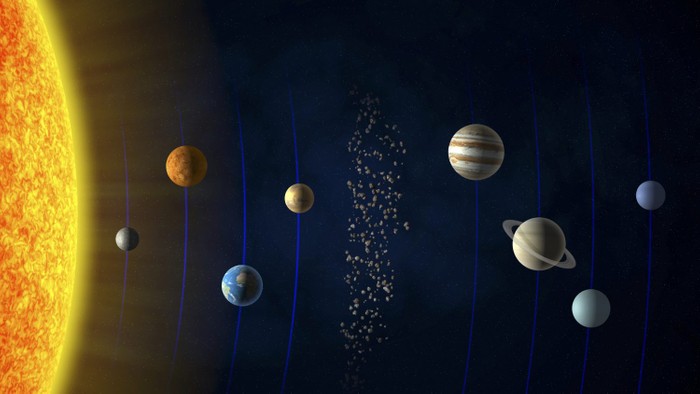

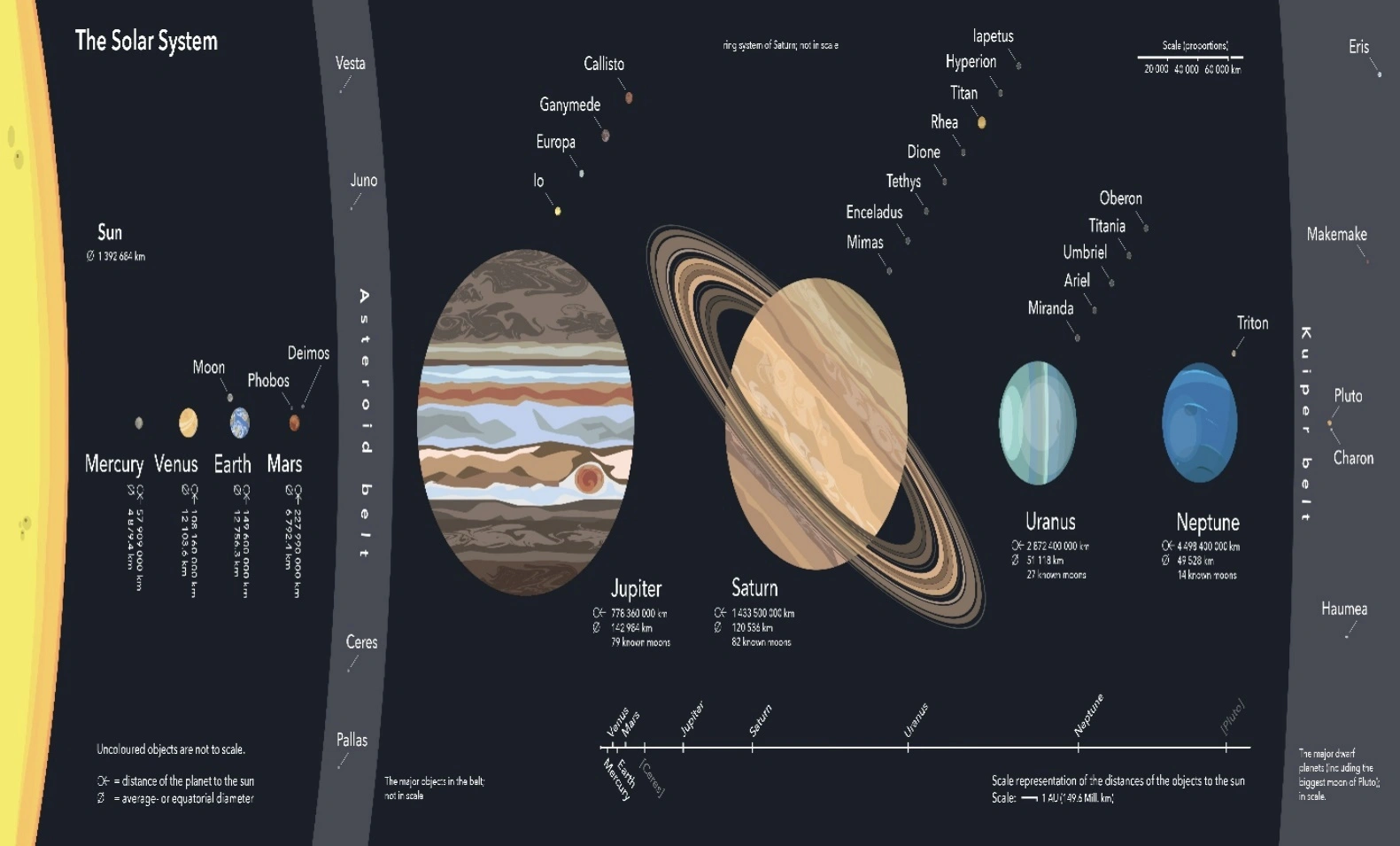

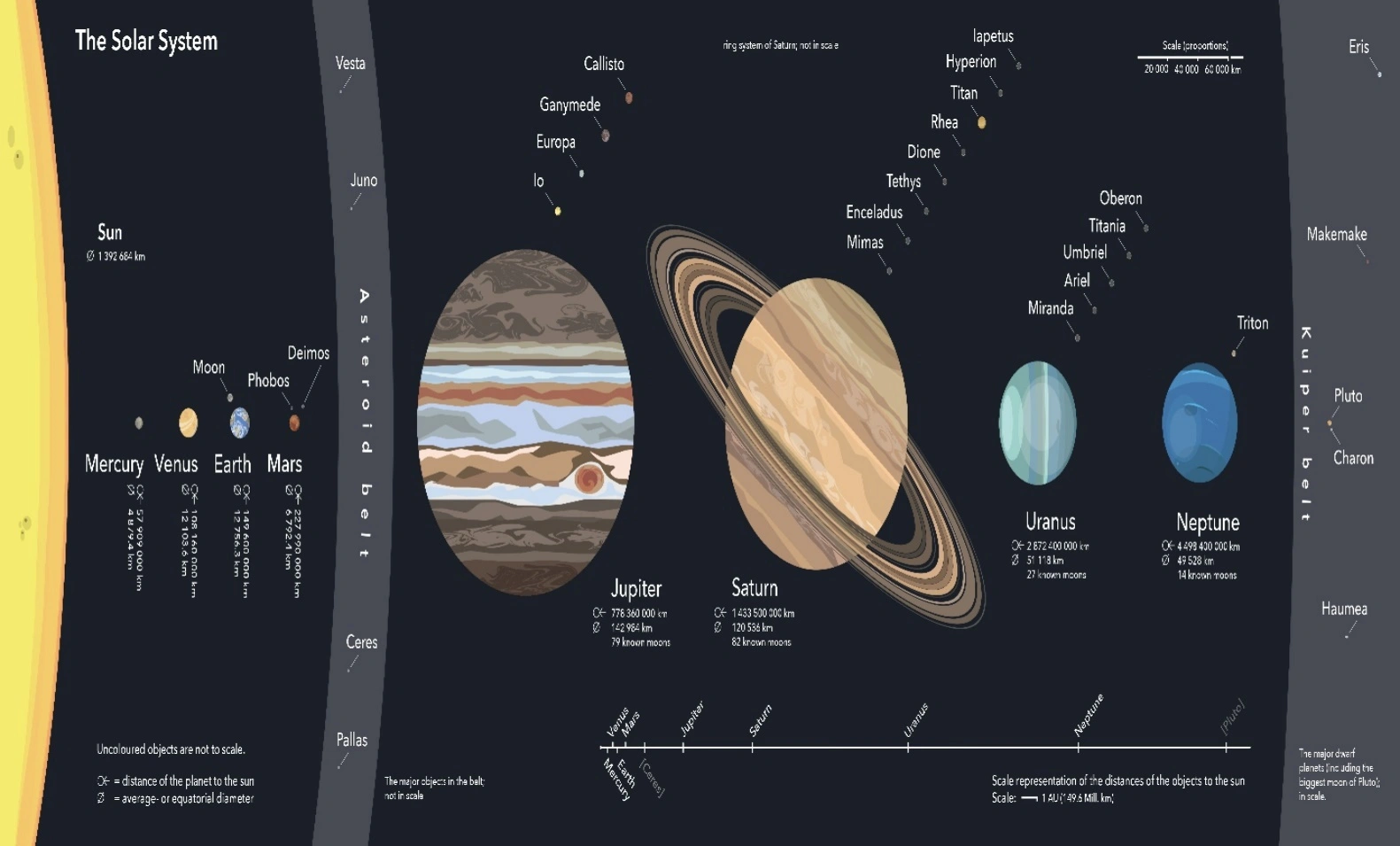

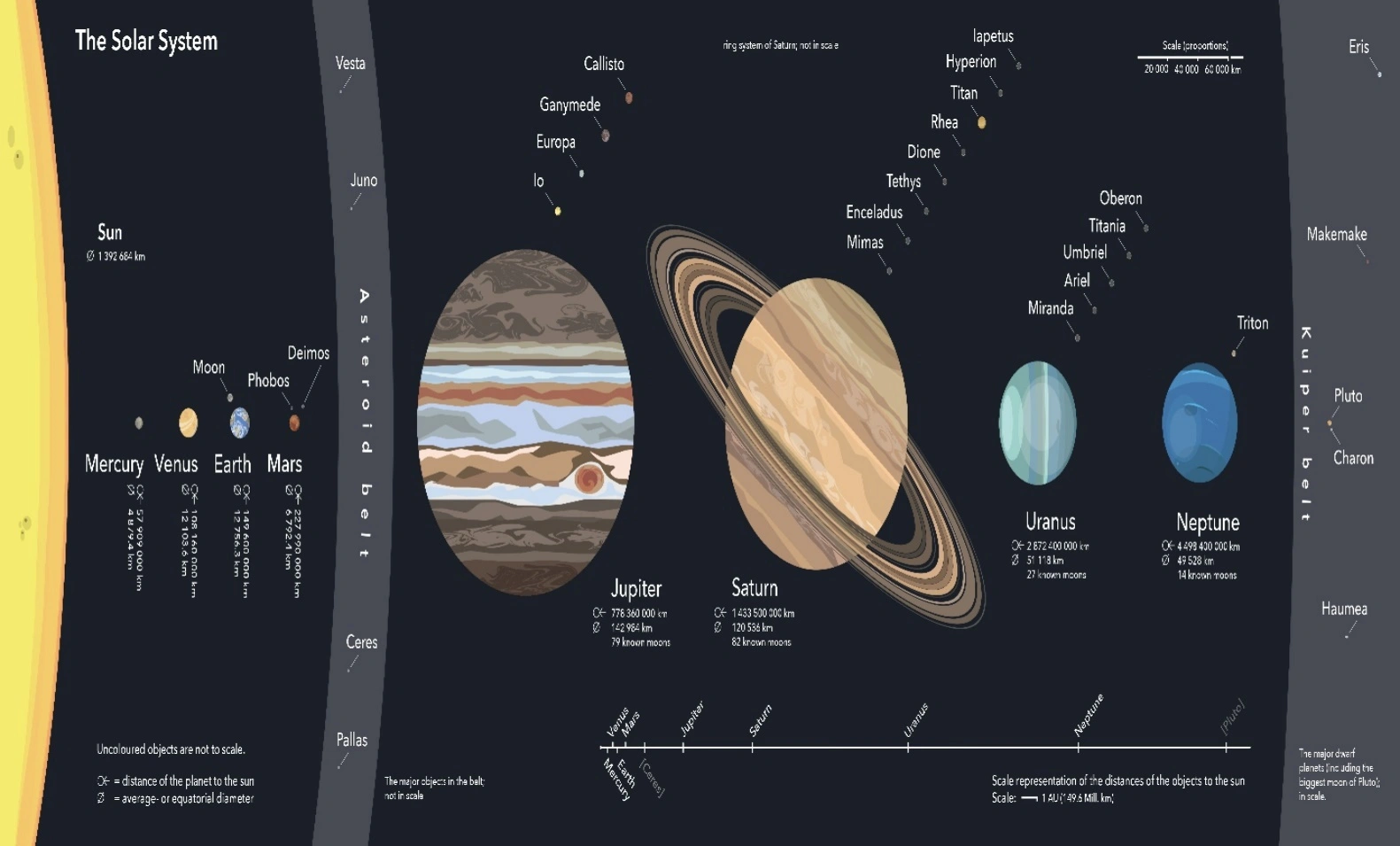

| সৌরজগৎ (The Solar System) |

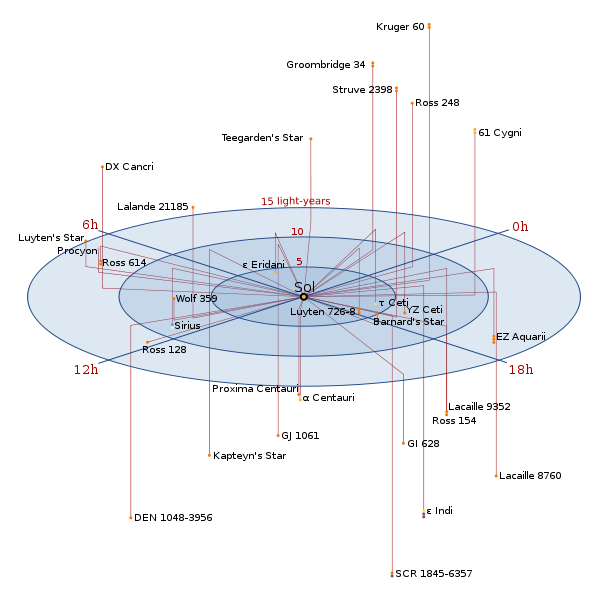

| নিকটতম তারকা প্রতিবেশী (Nearest Stellar Neighbour) |

| 1 foot | 12 inches |

| 1 mile | 5280 feet |

| 1 AU | 92955807.5 miles |

| 1 light-year | 63,239.7263 AU |

| 1 parsec | 3.26 light-year |

| 1 kilo meter | 1000 meters |

| 1 AU | 149,597,871 km |

| স্থানীয় তারার প্রতিবেশী (The Local Stellar Neighbourhood) |

| প্রতিবেশি তারকারা (Stars in the Neighbourhood) |

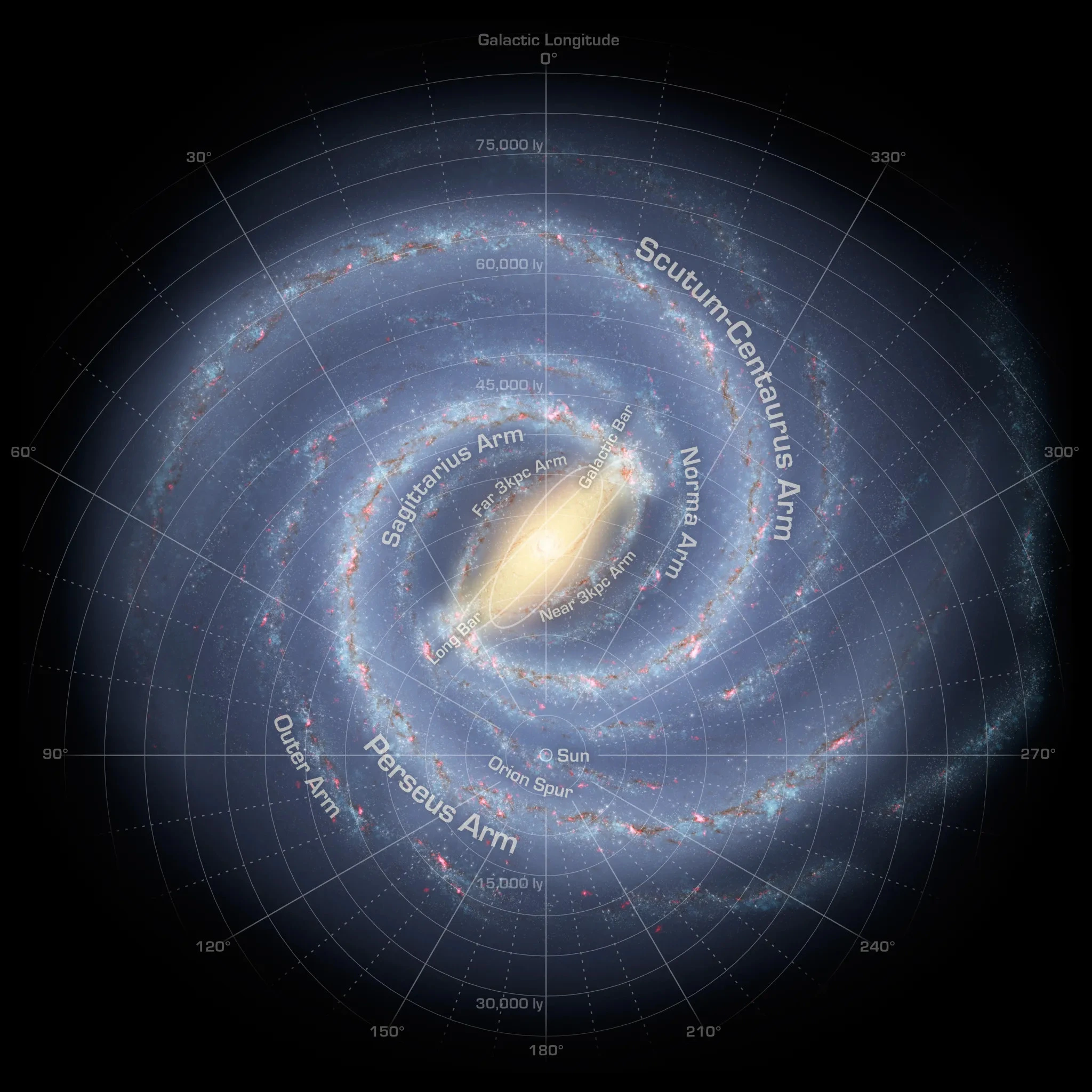

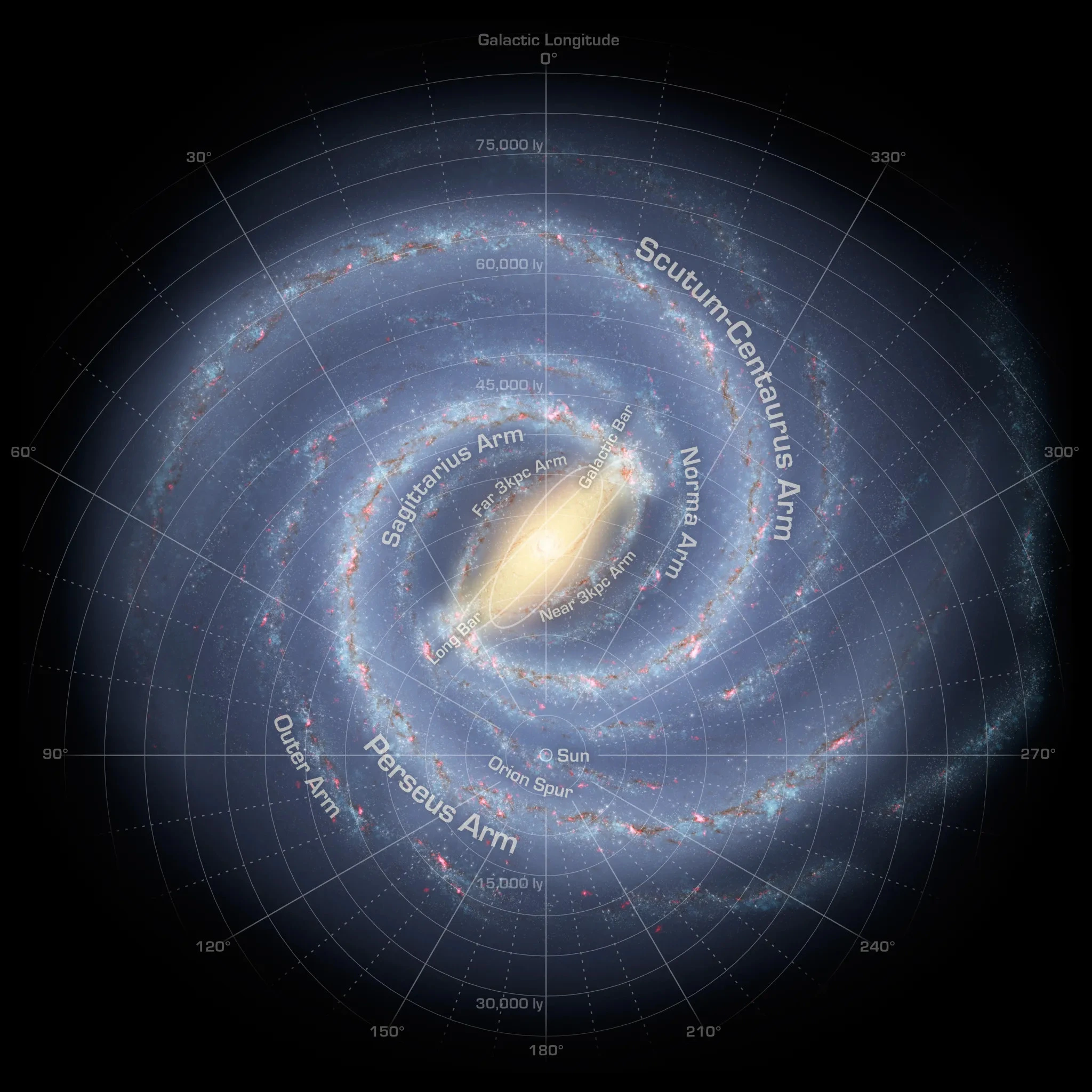

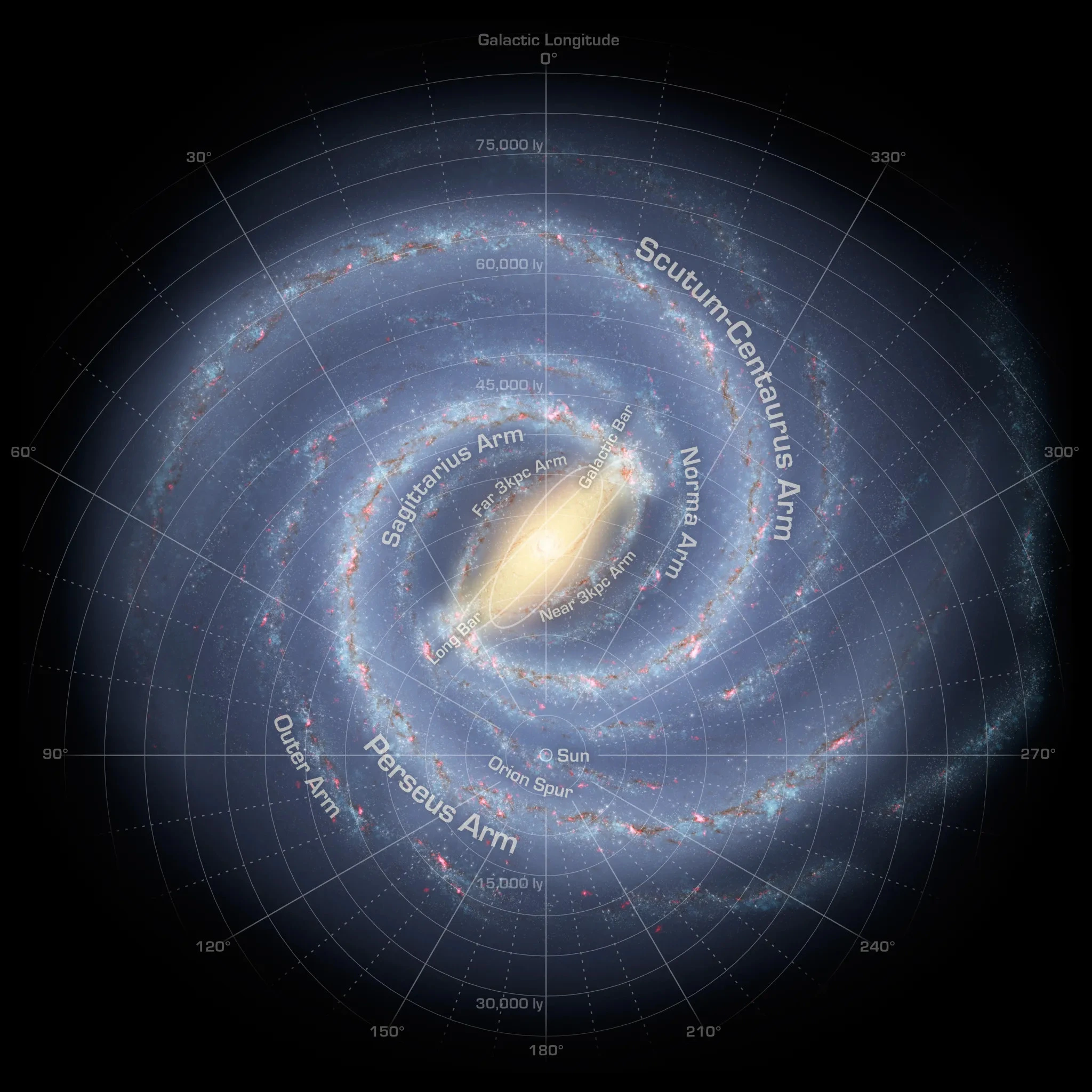

| মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি (The Milky Way Galaxy) |

| অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি (Andromeda Galaxy) |

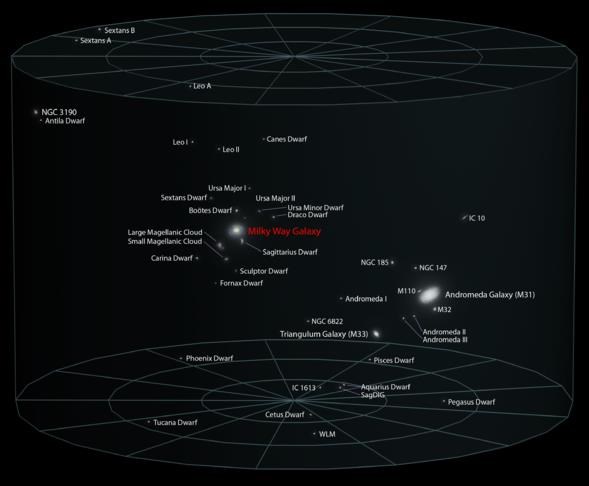

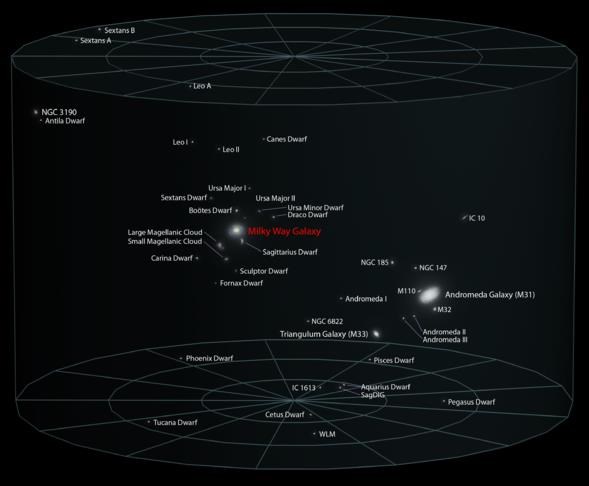

| স্থানীয় গ্যালাক্সি গ্রুপ (The Local Galaxy Group) |

অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি এবং মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি সহ সমস্ত সহচর গ্যালাক্সি নিয়ে স্থানীয় গ্যালাক্সি গ্রুপ গঠিত।এর ব্যাস 10 মিলিয়ন আলোকবর্ষ এবং এটি 54 টি ছায়াপথের সমন্বয়ে গঠিত ।( চিত্র 7) এ,স্থানীয় গ্যালাক্সি গ্রুপের সদস্যদের দেখানো হয়েছে।নীল ডিম্বাকৃতি মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির সমতলে দূরত্ব নির্দেশ করে এবং রেখাগুলি সমতলে থাকা অন্যান্য ছায়াপথের দূরত্ব এবং সেই সমতলের উপরে ও নীচের দূরত্ব নির্দেশ করে।স্থানীয় গ্যালাক্সি গ্রুপ তিনটি সর্পিল গ্যালাক্সি নিয়ে গঠিত: মিল্কিওয়ে,অ্যান্ড্রোমিডা এবং M33।এছাড়াও অনেক অনিয়মিত গ্যালাক্সি এবং উপবৃত্তাকার ছায়াপথ রয়েছে।

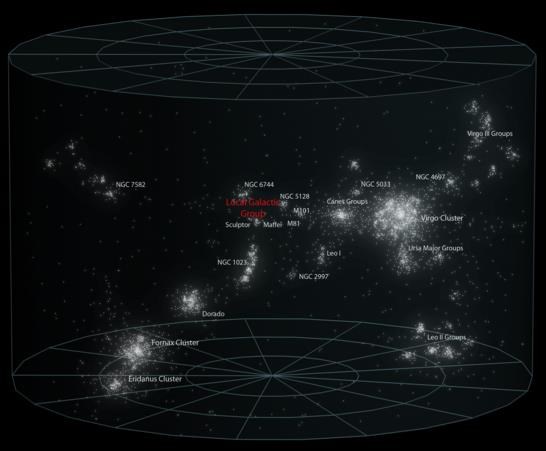

অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি এবং মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি সহ সমস্ত সহচর গ্যালাক্সি নিয়ে স্থানীয় গ্যালাক্সি গ্রুপ গঠিত।এর ব্যাস 10 মিলিয়ন আলোকবর্ষ এবং এটি 54 টি ছায়াপথের সমন্বয়ে গঠিত ।( চিত্র 7) এ,স্থানীয় গ্যালাক্সি গ্রুপের সদস্যদের দেখানো হয়েছে।নীল ডিম্বাকৃতি মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির সমতলে দূরত্ব নির্দেশ করে এবং রেখাগুলি সমতলে থাকা অন্যান্য ছায়াপথের দূরত্ব এবং সেই সমতলের উপরে ও নীচের দূরত্ব নির্দেশ করে।স্থানীয় গ্যালাক্সি গ্রুপ তিনটি সর্পিল গ্যালাক্সি নিয়ে গঠিত: মিল্কিওয়ে,অ্যান্ড্রোমিডা এবং M33।এছাড়াও অনেক অনিয়মিত গ্যালাক্সি এবং উপবৃত্তাকার ছায়াপথ রয়েছে। কুমারী সুপার ক্লাস্টার (The Virgo Super cluster) |

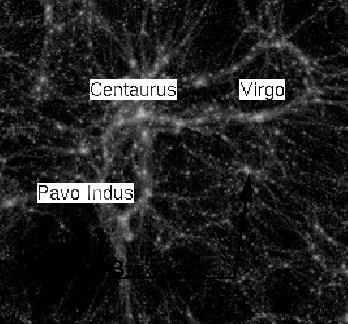

| স্থানীয় গ্যালাক্সি সুপার ক্লাস্টার (The Local Galaxy Super cluster) |

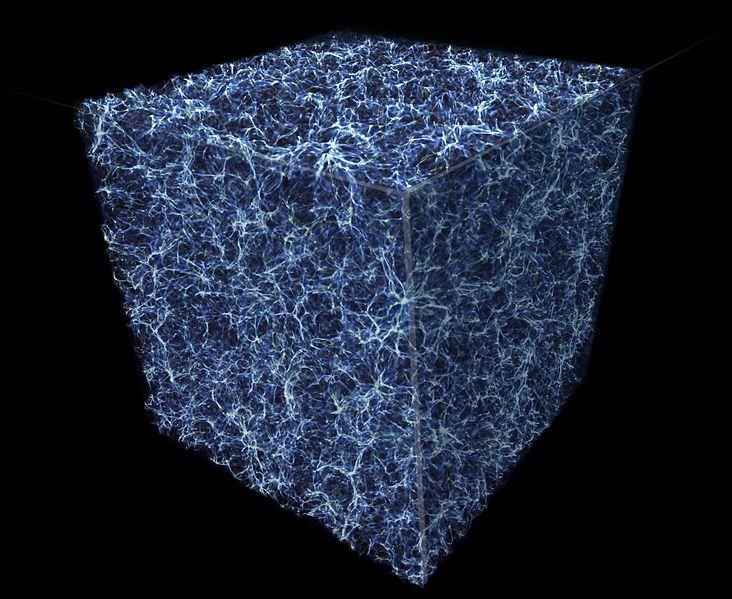

| মহাবিশ্ব (The Universe) |

| আপনি যা দেখেন তা সর্বদা তা নয় (What You See is Not Always What It Is) |

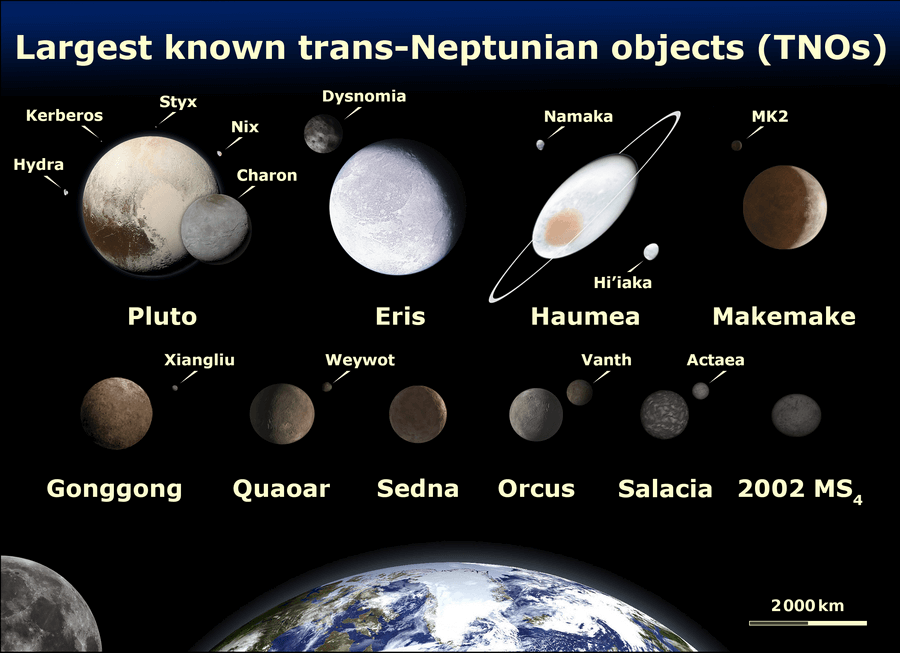

বামন গ্রহ কী ?এবং কেন প্লুটো আর গ্রহ নয় ? |

এই আলোচনায় আমরা সহজ ভাষায় বুঝবো বামন গ্রহের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা, গ্রহ ও বামন গ্রহের মধ্যে মূল পার্থক্য,এবং কোন বৈশিষ্ট্যগুলো তাকে গ্রহের তালিকা থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

সৌরজগতের গঠন, কক্ষপথের নিয়ম এবং আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে এই বিষয়টি জানলে প্লুটোকে ঘিরে থাকা বিভ্রান্তিও অনেকটাই পরিষ্কার হবে।

| বামন গ্রহ (Dwarf Planet)কি? |

বামন গ্রহ (Dwarf Planet) হলো এমন এক ধরনের মহাজাগতিক বস্তু, যা সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে এবং নিজের মাধ্যাকর্ষণের কারণে প্রায় গোলাকার আকৃতি ধারণ করে। তবে এটি সাধারণ গ্রহের মতো তার কক্ষপথের আশপাশের অন্যান্য বস্তু পুরোপুরি পরিষ্কার করতে পারেনি। এই কারণেই একে পূর্ণাঙ্গ গ্রহ না বলে বামন গ্রহ (Dwarf Planet) বলা হয়।

আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থা (International Astronomical Union – IAU) অনুযায়ী, কোনো বস্তু বামন গ্রহ হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়:

প্রথমত, বামন গ্রহকে অবশ্যই আমাদের সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরতে হবে। অর্থাৎ এটি সৌরজগতের ভেতরেই থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এর ভর এতটাই বেশি হতে হবে যে নিজের মহাকর্ষের প্রভাবে এটি প্রায় গোল আকার ধারণ করেছে। এর ফলে বামন গ্রহের আকার সাধারণত গ্রহাণুর মতো অনিয়মিত হয় না।

কিন্তু তৃতীয় শর্তে বামন গ্রহ পিছিয়ে পড়ে। পূর্ণ গ্রহের মতো এর মহাকর্ষ শক্তি যথেষ্ট নয়, তাই এটি নিজের কক্ষপথের আশপাশ থেকে সমান ভরের অন্য আকাশীয় বস্তুগুলোকে সরিয়ে দিতে পারে না। তবে এর উপগ্রহ, যেমন চাঁদ থাকলে, সেটি এর ব্যতিক্রম।

| বামন গ্রহের বৈশিষ্ট্য |

বামন গ্রহের আকার সাধারণ গ্রহের চেয়ে ছোট। উদাহরণস্বরূপ, প্লুটো আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে পরিচিত বামন গ্রহ, যার ব্যাস মাত্র ১,৪০০ মাইল (২,৩০০ কিলোমিটার)।

এর কারণে এই গ্রহের পৃষ্ঠে তরল জল পাওয়া যায় না এবং তাপমাত্রা অত্যন্ত ঠান্ডা।

| বামন গ্রহের অবস্থান? |

বামন গ্রহগুলো আমাদের সৌরজগতের নির্দিষ্ট একটি স্থানে সীমাবদ্ধ নয়, তবে তাদের অধিকাংশই সূর্য থেকে অনেক দূরের অঞ্চলে অবস্থান করে। সাধারণত এদের দেখা যায় সেইসব এলাকায়, যেখানে অসংখ্য বরফ ও পাথুরে বস্তু একসঙ্গে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

বেশিরভাগ বামন গ্রহ অবস্থান করে কুইপার বেল্টে, যা নেপচুনের কক্ষপথের বাইরে বিস্তৃত একটি বিশাল অঞ্চল। এই অঞ্চলে হাজার হাজার ছোট বরফাচ্ছাদিত বস্তু রয়েছে, আর প্লুটো, এরিস, হাউমিয়া ও মাকেমাকে এই কুইপার বেল্টেরই পরিচিত বামন গ্রহ। সূর্য থেকে এদের দূরত্ব এত বেশি যে এখানে সূর্যালোক দুর্বল এবং তাপমাত্রা অত্যন্ত কম।

কিছু বামন গ্রহ আবার আরও দূরের এলাকায় থাকতে পারে, যেমন ছড়ানো চাকতি (Scattered Disk) বা সৌরজগতের প্রান্তবর্তী অঞ্চলে। উদাহরণ হিসেবে এরিসকে বলা যায়, যার কক্ষপথ খুব দীর্ঘ ও উপবৃত্তাকার এবং এটি কখনো কখনো কুইপার বেল্টেরও বাইরে চলে যায়।

তবে সব বামন গ্রহই যে শুধু সৌরজগতের বাইরের অংশে থাকবে, তা নয়। সেরেস, একমাত্র অভ্যন্তরীণ বামন গ্রহ, অবস্থান করছে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানের গ্রহাণু বলয়ে। এটি প্রমাণ করে যে বামন গ্রহ সৌরজগতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলেও থাকতে পারে।

সংক্ষেপে বলা যায়, বামন গ্রহের অবস্থান মূলত সূর্য থেকে দূরবর্তী, বস্তুসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোতে হলেও, সৌরজগতের মাঝামাঝি এলাকাতেও তাদের অস্তিত্ব রয়েছে।

| বামন গ্রহের নামকরণ |

বামন গ্রহের নামকরণ সাধারণত আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থা International Astronomical Union (IAU)–এর নিয়ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে করা হয়। নতুন কোনো বামন গ্রহ আবিষ্কৃত হলে প্রথমে সেটিকে একটি অস্থায়ী বৈজ্ঞানিক নাম বা সংকেত দেওয়া হয়। পরে তার কক্ষপথ, আকার ও বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত হওয়ার পর স্থায়ী নাম প্রস্তাব করা হয়।

নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রায়ই পৌরাণিক দেব-দেবী, আধ্যাত্মিক চরিত্র বা প্রাচীন সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে কুইপার বেল্ট ও দূরবর্তী সৌরজগতের বামন গ্রহগুলোর নাম সাধারণত পাতাল, অন্ধকার, সৃষ্টি বা প্রকৃতির শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত পৌরাণিক চরিত্র থেকে নেওয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে, প্লুটোর নাম এসেছে রোমান পাতাল দেবতার নাম থেকে, আর এরিস–এর নাম নেওয়া হয়েছে গ্রীক বিবাদের দেবীর নামানুসারে।

| গ্রহ ও বামন গ্রহের মূল পার্থক্য |

সূর্যকে প্রদক্ষিণ করাঃ গ্রহ এবং বামন গ্রহ—দুটিই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই দিক থেকে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

গোলাকার আকারঃ নিজস্ব মহাকর্ষের কারণে উভয়ই প্রায় গোলাকার আকৃতি ধারণ করে। তাই আকারের দিক থেকেও গ্রহ ও বামন গ্রহ অনেকটাই একরকম।

কক্ষপথ পরিষ্কার করার ক্ষমতা (সবচেয়ে বড় পার্থক্য) এখানেই মূল পার্থক্যটি তৈরি হয়। একটি গ্রহ তার কক্ষপথের আশপাশের অঞ্চল থেকে ছোট-বড় অন্যান্য বস্তু সরিয়ে দিতে বা নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ সে তার কক্ষপথে প্রভাবশালী থাকে।একটি বামন গ্রহ তা পারে না। তার কক্ষপথে আরও অনেক বস্তু থাকে এবং সে সেগুলোর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না।

উপগ্রহ হওয়া না হওয়াঃ গ্রহ ও বামন গ্রহ—দুটিই সরাসরি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, অর্থাৎ তারা কোনো অন্য গ্রহের উপগ্রহ নয়।

সংক্ষেপে বললে, গ্রহ এবং বামন গ্রহ দেখতে ও আচরণে অনেকটাই কাছাকাছি হলেও, কক্ষপথে আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতাই তাদের আলাদা করে দেয়। এই কারণেই প্লুটো, যদিও গোলাকার এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, তবুও নিজের কক্ষপথ পরিষ্কার করতে না পারায় তাকে বামন গ্রহ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

| কেন বামন গ্রহ গুরুত্বপূর্ণ? |

বামন গ্রহ আমাদের সৌরজগতের ইতিহাস বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এরা প্রাচীন বরফ এবং শিলা দিয়ে গঠিত, যা সৌরজগতের প্রাথমিক সময়ের তথ্য সংরক্ষণ করে। গবেষকরা এই গ্রহগুলোর অধ্যয়ন করে গ্রহ গঠনের প্রক্রিয়া, কক্ষপথের পরিবর্তন এবং অন্যান্য গ্রহগুলোর তুলনা করতে পারেন।

| বামন গ্রহ পর্যবেক্ষণ |

বাংলাদেশের টেলিস্কোপ ব্যবহারকারীরা সহজে বামন গ্রহ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। বিশেষ করে প্লুটো এবং এরিসের মতো উজ্জ্বল বামন গ্রহগুলো লার্জ অ্যাপারচার টেলিস্কোপে দেখা যায়। সূর্য থেকে এই গ্রহগুলোর দূরত্বের কারণে পর্যবেক্ষণের জন্য রাতের অন্ধকার এবং পরিষ্কার আকাশ প্রয়োজন।

| কেন প্লুটো আর গ্রহ নয়? |

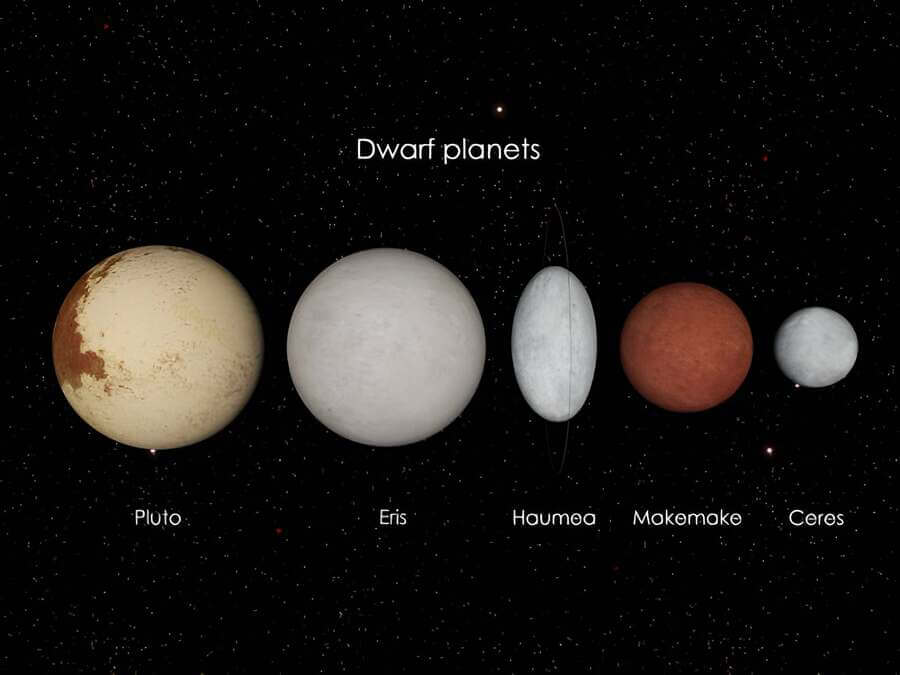

বামন গ্রহের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণেই ২০০৬ সালে প্লুটোকে গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে বামন গ্রহ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। প্লুটো নিজের কক্ষপথে মহাকর্ষের দিক থেকে প্রভাবশালী নয়। তবে প্লুটোর একটি বিশেষ পরিচয় আছে। এটি ছিল ইতিহাসের প্রথম স্বীকৃত বামন গ্রহ। বর্তমানে আমাদের সৌরজগতে পাঁচটি আকাশীয় বস্তু বামন গ্রহ হিসেবে পরিচিত। এগুলো হলো প্লুটো, এরিস, সেরেস, মেকেমেকে এবং হাউমিয়া।

হাবল স্পেস টেলিস্কোপ বিভিন্ন বামন গ্রহ ও তাদের উপগ্রহ নিয়ে গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্লুটো ও তার উপগ্রহ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়াতে হাবল বড় সাহায্য করেছে। ২০০৬ সালে হাবলের পর্যবেক্ষণে প্লুটোর দুটি ছোট উপগ্রহ, নিক্স ও হাইড্রা, আবিষ্কৃত হয়।

পরে ২০১১ সালে কেরবেরোস এবং ২০১২ সালে স্টিক্স নামে আরও দুটি উপগ্রহ শনাক্ত করা হয়। ২০১৫ সালে বিজ্ঞানীরা হাবলের সব তথ্য একত্র করে প্লুটোর চারটি বাইরের উপগ্রহ নিয়ে আগের চেয়ে আরও বিস্তারিতভাবে গবেষণা করেন।

২০১৬ সালে হাবল বামন গ্রহ এরিস এবং এর উপগ্রহ ডিসনোমিয়ার ছবি তোলে। এরিস হলো সৌরজগতের সবচেয়ে বেশি ভরের এবং আকারে দ্বিতীয় বৃহত্তম বামন গ্রহ। একই বছরে হাবল বামন গ্রহ মেকেমেকের চারপাশে প্রথমবারের মতো একটি উপগ্রহের অস্তিত্বও প্রকাশ করে।

| আমাদের সৌরজগতের পাঁচটি স্বীকৃত বামন গ্রহের সংক্ষিপ্ত ও সহজ পরিচয় |

আমাদের সৌরজগৎ নানা ধরনের বিস্ময়কর জগতে ভরা। ছোট গ্রহাণু থেকে বিশাল গ্যাস গ্রহ পর্যন্ত নানা আকারের বস্তু আছে, যাদের অনেকগুলোর কাছে আমরা মহাকাশযান পাঠিয়েছি। তবু এখনও জানার মতো অনেক কিছু বাকি। এই সৌরজগতেই আছে বামন গ্রহ। বর্তমানে IAU পাঁচটি বামন গ্রহকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সেগুলো হলো সেরেস, প্লুটো, হাউমিয়া, মেকেমেকে এবং এরিস। সেরেস রয়েছে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝের গ্রহাণু বলয়ে, আর বাকিগুলো নেপচুনের বাইরের কুইপার বেল্টে।

সম্ভবত আরও অনেক বামন গ্রহ আছে। কিন্তু সেগুলো অনেক দূরে থাকায় নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে তারা সত্যিই গোল কিনা। ক্যালটেকের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাইক ব্রাউন, যিনি এরিসসহ আরও কয়েকটি দূরের বস্তু আবিষ্কার করেছিলেন, সম্ভাব্য বামন গ্রহগুলোর একটি তালিকা রেখেছেন। সেখানে “প্রায় নিশ্চিত” থেকে “সম্ভবত নয়” পর্যন্ত ভাগ করা আছে।

চলুন সূর্যের সবচেয়ে কাছেরটি থেকে শুরু করে দূরের দিকে এগিয়ে এই পাঁচটি বামন গ্রহ সম্পর্কে জানি।

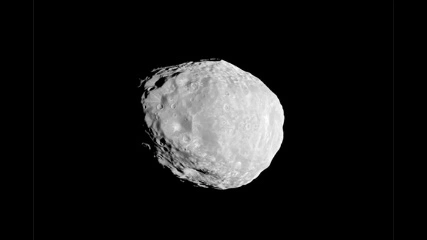

| সেরেস (Ceres) |

সেরেস একমাত্র বামন গ্রহ, যা মূল গ্রহাণু বলয়ে রয়েছে। এর ব্যাস প্রায় ৯৫২ কিলোমিটার। আকারে এটি পৃথিবীর তুলনায় ১৩ গুণেরও বেশি ছোট। তবু গ্রহাণু বলয়ের সব ভরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ একাই সেরেসের। ধারণা করা হয়, সেরেসের ভেতরে শক্ত একটি কেন্দ্র আছে, তার ওপর বরফের স্তর এবং বাইরে পাথর ও ধুলার আবরণ। এর মোট ভরের প্রায় ২৫ শতাংশই বরফ হতে পারে। তাই বিজ্ঞান কল্পকাহিনিতে একে ভবিষ্যতে পানির উৎস হিসেবে কল্পনা করা হয়।

সেরেসের পৃষ্ঠে উজ্জ্বল লবণের দাগ দেখা যায়। মনে করা হয়, লবণ মেশানো পানি ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে এগুলো তৈরি করেছে। এই পানি কোথা থেকে এসেছে এবং কীভাবে উপরে উঠেছে, তা নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে। নাসার ডন মহাকাশযান ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সেরেস পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছে, এর ভেতরে গভীর পানির ভাণ্ডার থাকতে পারে, যা গ্রহাণুর আঘাতে তৈরি হওয়া গলিত পানির স্তরের সঙ্গে যুক্ত।

একটি ধারণা হলো, সেরেস হয়তো আগে অন্য কোথাও তৈরি হয়েছিল এবং পরে গ্রহাণু বলয়ে চলে আসে। বৃহস্পতির শক্তিশালী মহাকর্ষ সেখানে বড় গ্রহ তৈরি হতে দেয়নি। সেরেসের নাম রাখা হয়েছে রোমান কৃষি দেবীর নামে। ইংরেজি “cereal” শব্দটির উৎসও একই।

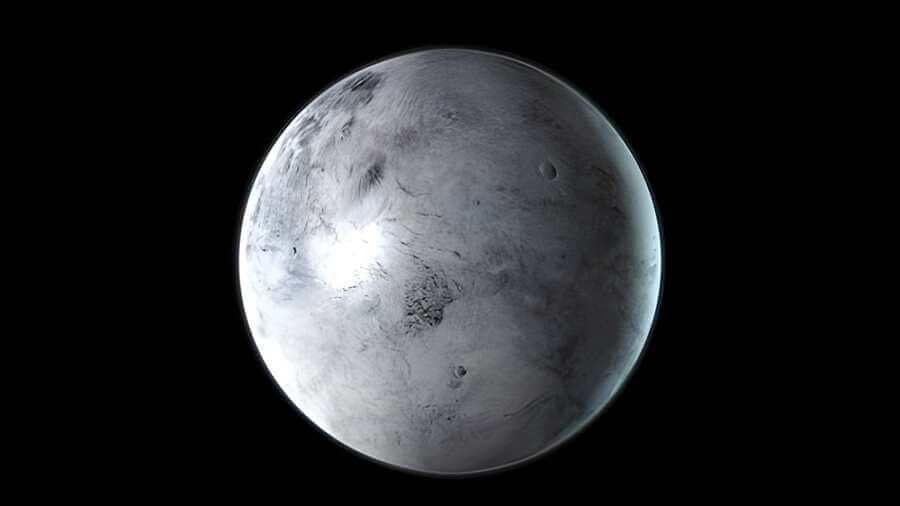

| প্লুটো (Pluto) |

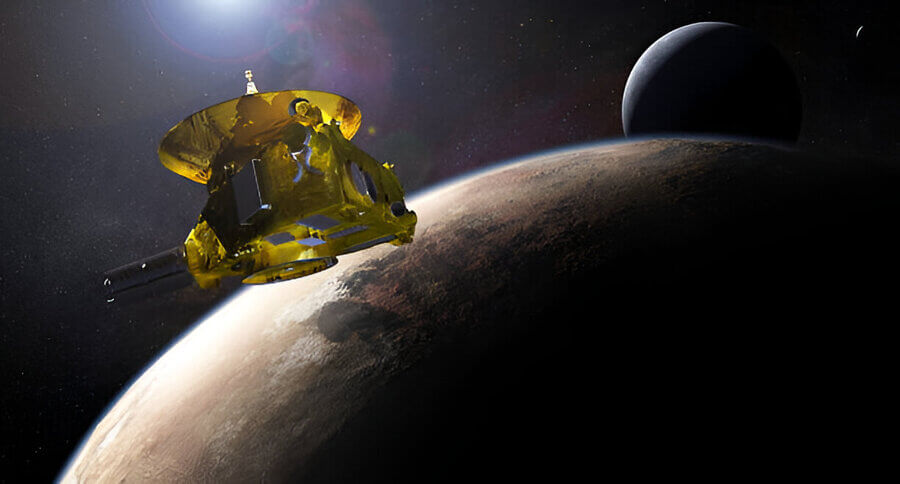

২০০৬ সাল পর্যন্ত প্লুটো আমাদের নবম গ্রহ হিসেবে পরিচিত ছিল। আকারে এটি প্রায় এরিসের সমান। এর ব্যাস প্রায় ২,৩৮০ কিলোমিটার, যা পৃথিবীর চাঁদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। ১৯৩০ সালে প্লুটো আবিষ্কৃত হলেও ২০১৫ সাল পর্যন্ত কেউ কাছ থেকে দেখেনি। ওই বছর নাসার নিউ হরাইজনস মহাকাশযান প্লুটোর পাশ দিয়ে উড়ে যায়।

এতে দেখা যায়, সেখানে তুলনামূলক নতুন পাহাড়, বরফে জমাট বাঁধা নাইট্রোজেন দিয়ে তৈরি হৃদয়ের মতো একটি এলাকা এবং লালচে রঙের জটিল অণু রয়েছে, যাদের থোলিন বলা হয়।

এক সময় প্লুটোর পৃষ্ঠের নিচে তরল পানির মহাসাগর থাকতে পারে। এখনো আছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। তবে যদি থাকে, তাহলে সেখানে জীবনের উপযোগী পরিবেশ থাকতে পারে। এতে আমাদের জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে ভাবনা আরও বিস্তৃত হয়।

নিউ হরাইজনস প্লুটোর ছায়ার ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় নীলচে কুয়াশার একটি সুন্দর বলয়ও ধারণ করে। এই কুয়াশা হয়তো টাইটানের মতো বায়ুমণ্ডলীয় প্রক্রিয়ায় তৈরি।

প্লুটোর নাম রাখা হয়েছে পাতালের রোমান দেবতার নামে। এর পাঁচটি উপগ্রহ হলো ক্যারন, স্টিক্স, নিক্স, কেরবেরোস ও হাইড্রা। এদের নামও পাতালের কাহিনি থেকে নেওয়া। ধারণা করা হয়, বহু আগে একটি বস্তু প্লুটোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে এই উপগ্রহগুলো তৈরি হয়েছিল।

| হাউমিয়া (Haumea) |

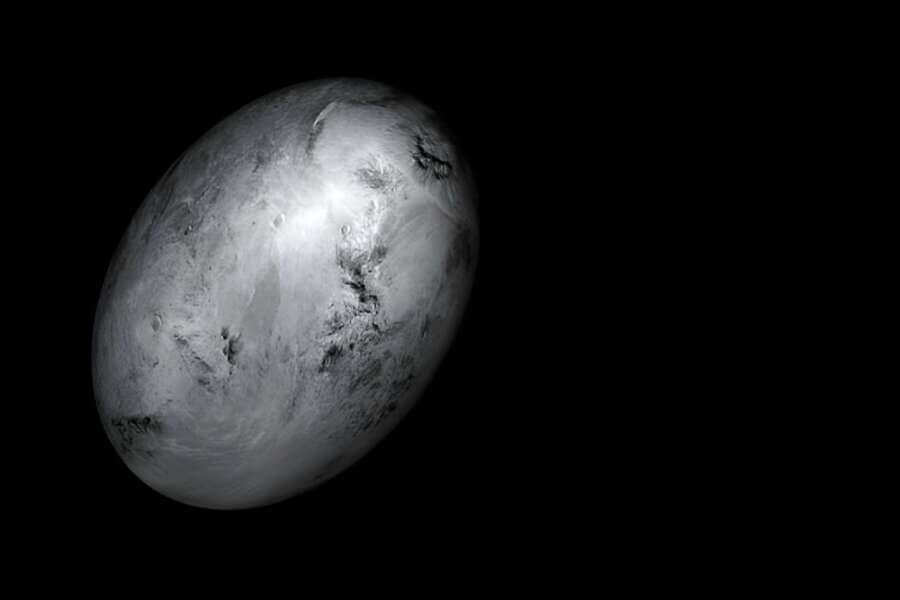

হাউমিয়া একটি বামন গ্রহ হলেও এর চারপাশে বলয় ও উপগ্রহ আছে, ঠিক বড় গ্রহগুলোর মতো। ২০১৭ সালে একটি নক্ষত্রের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হাউমিয়ার বলয় ধরা পড়ে। নক্ষত্রের আলো কমে যাওয়ার ধরন দেখে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন সেখানে বলয় রয়েছে।

হাউমিয়া মাত্র চার ঘণ্টায় নিজের অক্ষে একবার ঘোরে। এত দ্রুত ঘোরার কারণে এর আকার ডিমের মতো লম্বাটে হয়েছে। এর সবচেয়ে লম্বা দিকের দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৩২২ কিলোমিটার। ধারণা করা হয়, অতীতে কোনো বড় বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষে এর এই দ্রুত ঘূর্ণন তৈরি হয়েছে।

হাউমিয়ার নাম রাখা হয়েছে হাওয়াইয়ান উর্বরতার দেবীর নামে। এর দুই উপগ্রহ নামাকা ও হিইয়াকা, দেবীর কন্যাদের নাম অনুসারে।

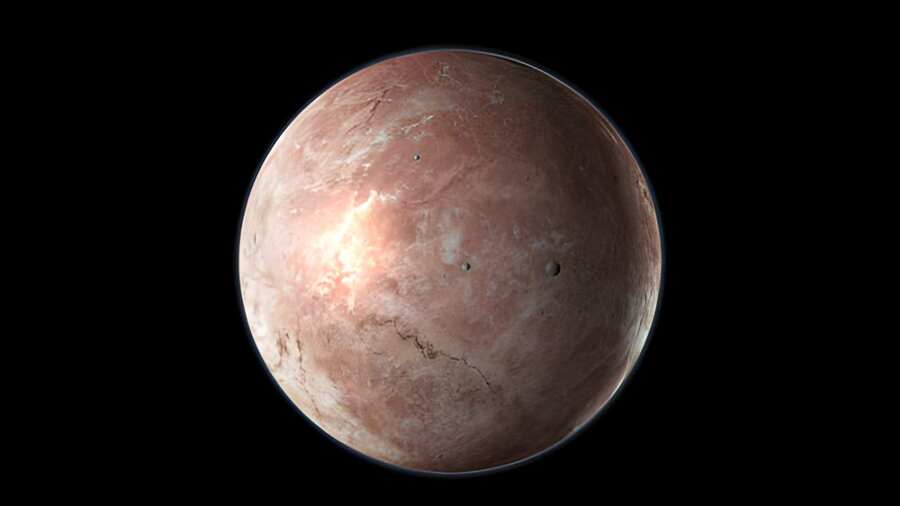

| মেকেমেকে (Makemake) |

মেকেমেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এর একটি দিন প্রায় পৃথিবীর দিনের মতো, প্রায় সাড়ে বাইশ ঘণ্টা। এর পৃষ্ঠ উজ্জ্বল ও লালচে-বাদামি রঙের, প্লুটোর মতো। সেখানে জমাট বাঁধা মিথেনের ছোট ছোট দানা থাকতে পারে। মেকেমেকের একটি উপগ্রহ আছে, যার ডাকনাম এমকে২।

এটি হাবল টেলিস্কোপে আবিষ্কৃত হয়। মেকেমেকের তুলনায় এমকে২ অনেক বেশি অন্ধকার হতে পারে। এর কম মহাকর্ষের কারণে বরফ ধরে রাখতে পারে না, তাই পৃষ্ঠ গাঢ় রঙের।

মেকেমেকের নাম রাখা হয়েছে রাপা নুই জনগোষ্ঠীর উর্বরতার দেবতার নামে। রাপা নুইরা প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার আইল্যান্ডের আদিবাসী। মেকেমেকের ব্যাস প্রায় ১,৪২৬ কিলোমিটার। এটি সেরেসের চেয়ে বড়, কিন্তু প্লুটোর চেয়ে ছোট।

| এরিস (Eris) |

এরিস সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্বের প্রায় ৬৮ গুণ দূরে ঘোরে। এর কক্ষপথের সবচেয়ে দূরের অংশে এর হালকা বায়ুমণ্ডল জমে পৃষ্ঠের ওপর বরফ হয়ে যেতে পারে। আবার সূর্যের কাছাকাছি এলে সেই বরফ সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয়ে উড়ে যায়। এরিসের ব্যাস প্রায় ২,৩৩০ কিলোমিটার, যা প্লুটোর প্রায় সমান।

শুরুতে একে প্লুটোর চেয়ে বড় ভাবা হয়েছিল। এই কারণেই ২০০৬ সালে গ্রহের সংজ্ঞা নিয়ে বড় বিতর্ক শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্লুটো বামন গ্রহে পরিণত হয়।

তাই হয়তো অশান্তি ও বিবাদের গ্রিক দেবীর নামে এরিসের নাম রাখা বেশ মানানসই। এরিসের একটি উপগ্রহ আছে, নাম ডিসনোমিয়া। এটি এরিসের কন্যার নামে নামকরণ করা। ডিসনোমিয়া ১৬ দিনে একবার এরিসকে প্রদক্ষিণ করে।

An Initiative Of

Telescope Bangladesh | School of Astronomy

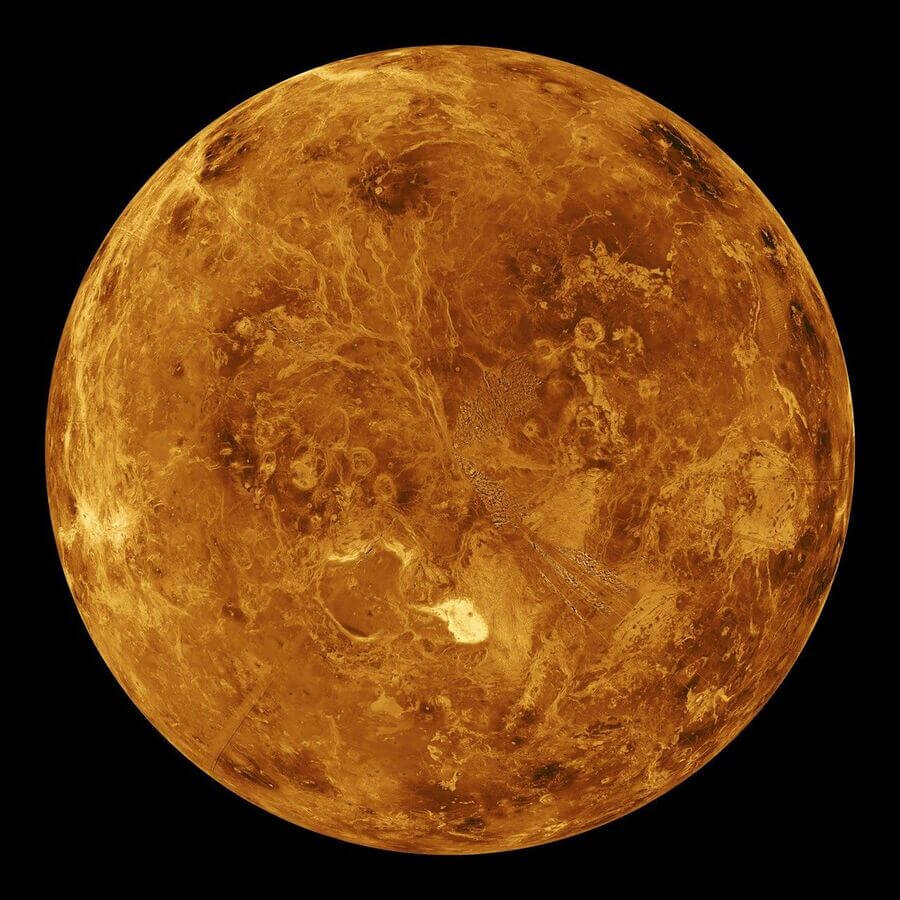

| শুক্র (Venus): সৌরজগতের সবচেয়ে উষ্ণ গ্রহ ও পৃথিবীর রহস্যময় যমজ |

গঠন ও আকারের দিক থেকে শুক্র পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য প্রদর্শন করে। তবে গ্রহটি অধিকাংশ গ্রহের তুলনায় অত্যন্ত ধীরে এবং বিপরীত দিকে ঘূর্ণায়মান। শুক্রের ঘন বায়ুমণ্ডল একটি পলাতক গ্রিনহাউস প্রভাব সৃষ্টি করে, যা তাপ আটকে রেখে গ্রহটিকে সৌরজগতের সবচেয়ে উষ্ণ পৃষ্ঠবিশিষ্ট গ্রহে পরিণত করেছে। এর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা এতটাই বেশি যে সীসা গলানোর জন্য যথেষ্ট। ঘন মেঘস্তরের নিচে আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপের ইঙ্গিত এবং বিকৃত পর্বতভূমি পর্যবেক্ষণ করা যায়। গ্রহটির নামকরণ করা হয়েছে প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রাচীন রোমান দেবী ভেনাসের নামে, যিনি প্রাচীন গ্রীকদের কাছে অ্যাফ্রোডাইট নামে পরিচিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, শুক্রের ভূপৃষ্ঠ ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকাংশই নারীদের নামে নামকরণ করা হয়েছে।

| শুক্র কিভাবে এর নাম পেয়েছে |

| জীবনের জন্য সম্ভাব্যতা |

| আকার এবং দূরত্ব |

| টেলিস্কোপে শুক্রকে কেমন দেখা যায়? |

| কক্ষপথ এবং ঘূর্ণন |

| গঠন |

| পৃষ্ঠতল |

| বায়ুমণ্ডল |

| ম্যাগনেটোস্ফিয়ার |

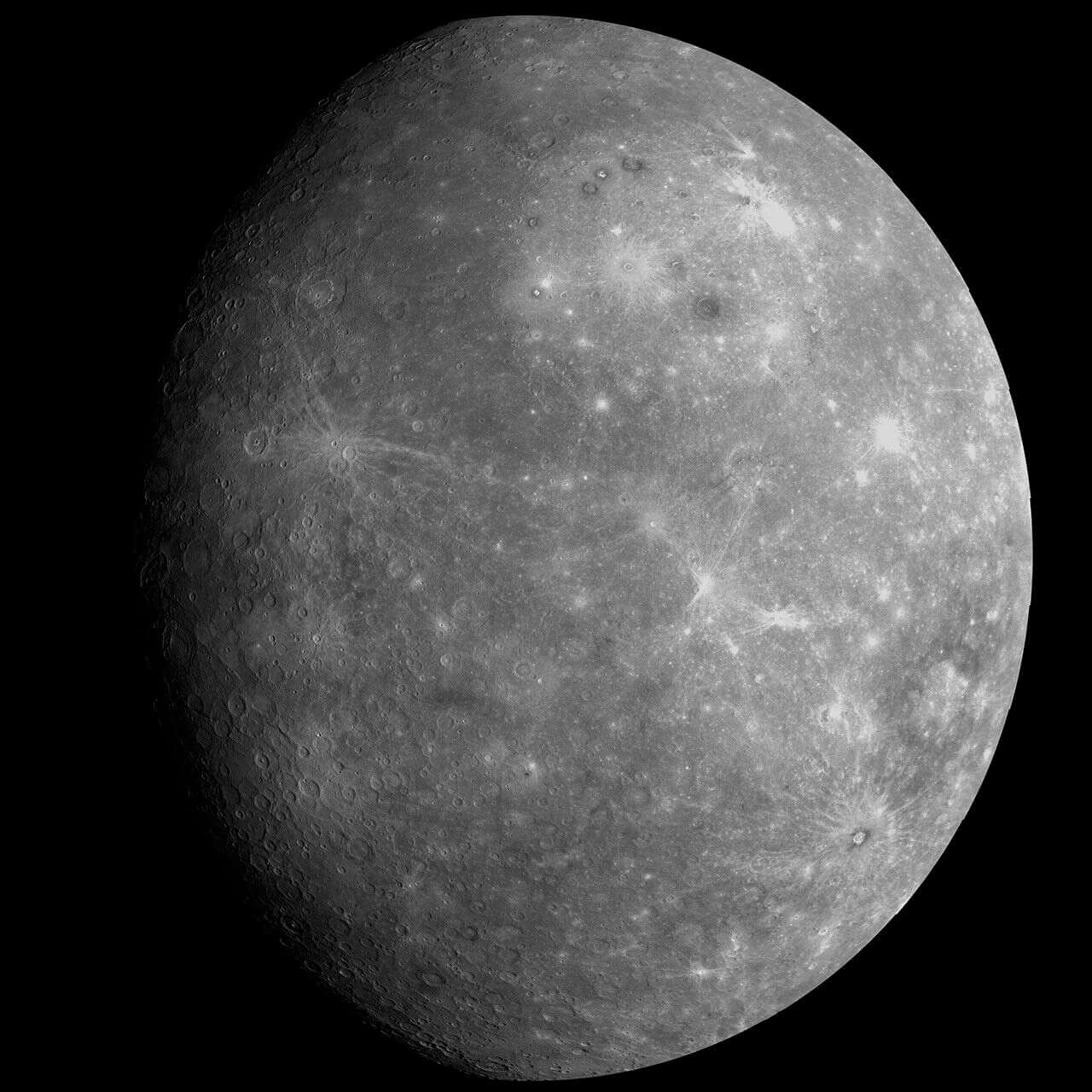

| সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম ও সূর্যের নিকটতম গ্রহ |

বুধ গ্রহের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা উভয়ভাবে চরম — অত্যন্ত গরম এবং অত্যন্ত ঠান্ডা। সূর্যের খুব কাছাকাছি অবস্থানের কারণে দিনের সময় তাপমাত্রা ৮০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৪৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। রাতের সময়, যেহেতু বায়ুমণ্ডল নেই যা তাপ ধরে রাখে, তাই তাপমাত্রা -২৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (-১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। সূর্যের সান্নিধ্যে থাকা সত্ত্বেও, বুধ গ্রহ সৌরজগতের সবচেয়ে উষ্ণ গ্রহ নয়; এই খেত্রটি শুক্রের ঘন বায়ুমণ্ডল দখল করে। তবে, বুধ গ্রহ (Mercury) হল দ্রুততম গ্রহ, যা মাত্র ৮৮ পৃথিবী দিনে সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণন সম্পন্ন করে।

| নামকরণ |

প্রাচীন রোমানরা বুধ গ্রহের নামকরণ করেছিলেন তাদের দেবতার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতির দেবতার নামানুসারে। জীবনের জন্য সম্ভাব্যবুধের পরিবেশ জীবনের জন্য উপযুক্ত নয়। তাপমাত্রা, সৌর বিকিরণ এবং চরম পরিবেশে উদ্ভিদ বা প্রাণী টিকে থাকা সম্ভব নয়।

| আকার এবং দূরত্ব |

বুধ গ্রহের ব্যাসার্ধ ১,৫১৬ মাইল (২,৪৪০ কিলোমিটার), যা পৃথিবীর প্রস্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সামান্য বেশি। যদি পৃথিবী একটি নিকেলের আকার হত, বুধ ব্লুবেরির মতো ছোট দেখাত। সূর্য থেকে বুধ গ্রহের গড় দূরত্ব ৩৬ মিলিয়ন মাইল (৫৮ মিলিয়ন কিলোমিটার) বা ০.৪ জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিট (AU)। একটি AU হল সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব। এই দূরত্ব থেকে সূর্যালোক বুধে পৌঁছতে সময় লাগে মাত্র ৩.২ মিনিট।

| কক্ষপথ এবং ঘূর্ণন |

বুধ গ্রহের কক্ষপথ অস্বাভাবিকভাবে ডিম-আকৃতির। এটি সূর্য থেকে ২৯ মিলিয়ন মাইল (৪৭ মিলিয়ন কিলোমিটার) এবং ৪৩ মিলিয়ন মাইল (৭০ মিলিয়ন কিলোমিটার) পর্যন্ত বিস্তৃত। বুধ গ্রহ প্রতি ৮৮ দিনে সূর্যের চারপাশে একবার ঘূর্ণন করে এবং প্রায় ২৯ মাইল (৪৭ কিলোমিটার) প্রতি সেকেন্ডে মহাকাশে ভ্রমণ করে। বুধের নিজস্ব অক্ষের চারপাশে ঘূর্ণন ধীরে হয়, যা সম্পন্ন হতে ৫৯ পৃথিবীর দিন লাগে।

বুধ গ্রহের সূর্যের কাছাকাছি অবস্থান এবং তার উপবৃত্তাকার কক্ষপথের কারণে একটি সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত একাধিকবার ঘটে। ফলে, সূর্য সকালে পৃষ্ঠের কিছু অংশ থেকে উদিত হয়, আবার অল্প সময় পরে অস্ত যায় এবং পুনরায় উদিত হয়। বুধের একটি সৌর দিন, অর্থাৎ একটি পূর্ণ দিন-রাত্রি চক্র, ১৭৬ পৃথিবীর দিনের সমান, যা দুই বছরের বেশি সময়ের সমান। বুধের ঘূর্ণনের অক্ষ সূর্যের চারপাশে তার কক্ষপথের সমতলের সাথে মাত্র ২ ডিগ্রি কাত, ফলে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সোজাভাবে ঘোরা হয় এবং ঋতু এখানে অনুভূত হয় না।

চাঁদ

বুধের কোনো চাঁদ নেই।

রিং

বুধের কোনো রিং নেই।

| গঠন |

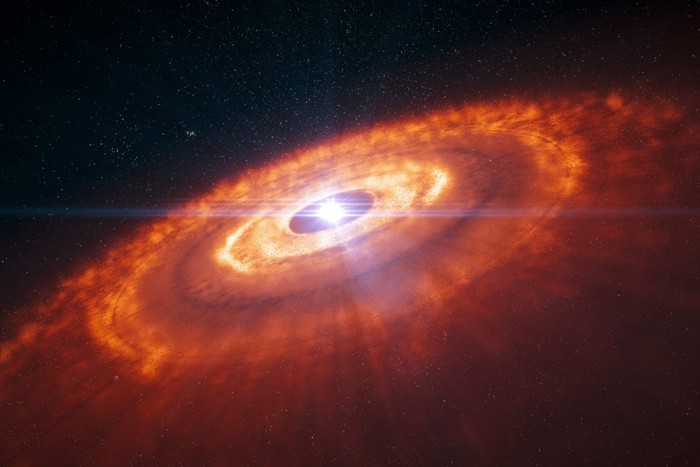

প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে সৌরজগতের অন্যান্য বস্তুদের সঙ্গে বুধ গঠিত হয়। মাধ্যাকর্ষণ ঘূর্ণায়মান গ্যাস ও ধূলিকণাকে একত্রিত করে সূর্যের কাছাকাছি এই ক্ষুদ্র গ্রহ তৈরি করে। অন্যান্য স্থলজ গ্রহের মতো, বুধের একটি কেন্দ্রীয় কোর আছে, যা পাথুরে আবরণ ও শক্ত ভূত্বক দ্বারা আচ্ছাদিত। গঠনের দিক থেকে বুধ পৃথিবীর পরে দ্বিতীয় ঘনত্বের গ্রহ।

বুধের ধাতব কোর ব্যাসার্ধ প্রায় ১,২৮৯ মাইল (২,০৭৪ কিলোমিটার), যা গ্রহের ব্যাসার্ধের প্রায় ৮৫%। কোর আংশিকভাবে গলিত বা তরল হতে পারে। বুধের বাইরের শেল — ম্যান্টেল এবং ক্রাস্ট — প্রায় ৪০০ কিলোমিটার (২৫০ মাইল) পুরু, যা পৃথিবীর বাইরের স্তরের সাথে তুলনীয়।

| পৃষ্ঠতল |

বুধের পৃষ্ঠ পৃথিবীর চাঁদের মতোই চূর্ণ এবং ধ্বংসপ্রবণ, উল্কা এবং ধূমকেতুর সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে অসংখ্য গর্তে পরিপূর্ণ। গ্রহের গর্ত এবং বৈশিষ্ট্যগুলো বিখ্যাত শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও লেখকদের নামে নামকরণ করা হয়েছে, যেমন শিশু লেখক ড. সিউস এবং নৃত্যের পথপ্রদর্শক অ্যালভিন আইলি। ক্যালোরিস অববাহিকা, যার ব্যাস ৯৬০ মাইল (১,৫৫০ কিলোমিটার), এবং রাচম্যানিনফ, যার ব্যাস ১৯০ মাইল (৩০৬ কিলোমিটার), সৌরজগতের প্রাথমিক সময়ে গ্রহাণুর আঘাতের ফলে তৈরি হয়েছে।

তবে বুধের পৃষ্ঠে মসৃণ ভূখণ্ডের বিস্তৃত এলাকা ও ক্লিফও রয়েছে। কিছু ক্লিফ শত শত মাইল লম্বা এবং এক মাইল পর্যন্ত উঁচু। বুধের এই ভূ-উচ্চতাগুলো গঠনের পর থেকে কোটি কোটি বছর ধরে গ্রহের অভ্যন্তর শীতল ও সংকুচিত হওয়ার কারণে উত্থিত হয়েছে। বুধের পৃষ্ঠের বেশিরভাগ অংশ মানুষের চোখে ধূসর-বাদামী রঙের মনে হবে। উজ্জ্বল রেখাগুলোকে "ক্রেটার রশ্মি" বলা হয়। এগুলো গঠন হয়, যখন একটি গ্রহাণু বা ধূমকেতু পৃষ্ঠে আঘাত করে। আঘাতের ফলে যে বিপুল শক্তি নির্গত হয়, তা একটি বড় গর্ত তৈরি করে এবং আঘাতের নীচে থাকা পাথর চূর্ণ হয়। চূর্ণ পদার্থের কিছু অংশ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে রশ্মি তৈরি করে। সূক্ষ্ম চূর্ণকণাগুলো বড় টুকরোর চেয়ে বেশি আলো প্রতিফলিত করে, ফলে রশ্মিগুলো উজ্জ্বল দেখায়।

মহাকাশের পরিবেশ — ধুলোর প্রভাব এবং সৌর-বায়ু কণা — সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রশ্মিগুলোকে ধীরে ধীরে অন্ধকার করে দেয়। বুধের তাপমাত্রা চরম, দিনের সময় পৃষ্ঠের তাপ ৮০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৪৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। যেহেতু গ্রহটির এমন কোনো বায়ুমণ্ডল নেই যা তাপ ধরে রাখতে পারে, রাতের তাপমাত্রা -২৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (-১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) পর্যন্ত নেমে যায়।

বুধের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর গভীর গর্তের অভ্যন্তরে জলের বরফ থাকতে পারে, তবে তা শুধুমাত্র স্থায়ী ছায়াযুক্ত অঞ্চলে সংরক্ষিত থাকে। এই ছায়াগুলোতে সূর্যালোকের উচ্চ তাপমাত্রা থাকা সত্ত্বেও বরফ সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট ঠান্ডা থাকে।

| বায়ুমণ্ডল |

বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তে, বুধের একটি পাতলা এক্সোস্ফিয়ার রয়েছে, যা সৌর বায়ু এবং আঘাতপ্রাপ্ত উল্কা দ্বারা পৃষ্ঠ থেকে নির্গত পরমাণু দিয়ে গঠিত। বুধের এক্সোস্ফিয়ার মূলত অক্সিজেন, সোডিয়াম, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং পটাসিয়াম দিয়ে তৈরি।

| ম্যাগনেটোস্ফিয়ার |

বুধের চৌম্বক ক্ষেত্র গ্রহের বিষুবরেখার তুলনায় অফসেট। যদিও ভূপৃষ্ঠে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি পৃথিবীর মাত্র ১%। সৌর বায়ুর সঙ্গে চৌম্বক ক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়া কখনও কখনও তীব্র চৌম্বকীয় টর্নেডো তৈরি করে, যা দ্রুত এবং উষ্ণ সৌর বায়ুর প্লাজমাকে গ্রহের পৃষ্ঠের দিকে আনে। আয়নগুলি পৃষ্ঠে আঘাত করলে, তারা নিরপেক্ষভাবে চার্জযুক্ত পরমাণুগুলিকে ছিটকে দেয় এবং আকাশে উচ্চ লুপে পাঠায়।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট,Nasa.gov

An Initiative Of

Telescope Bangladesh | School of Astronomy

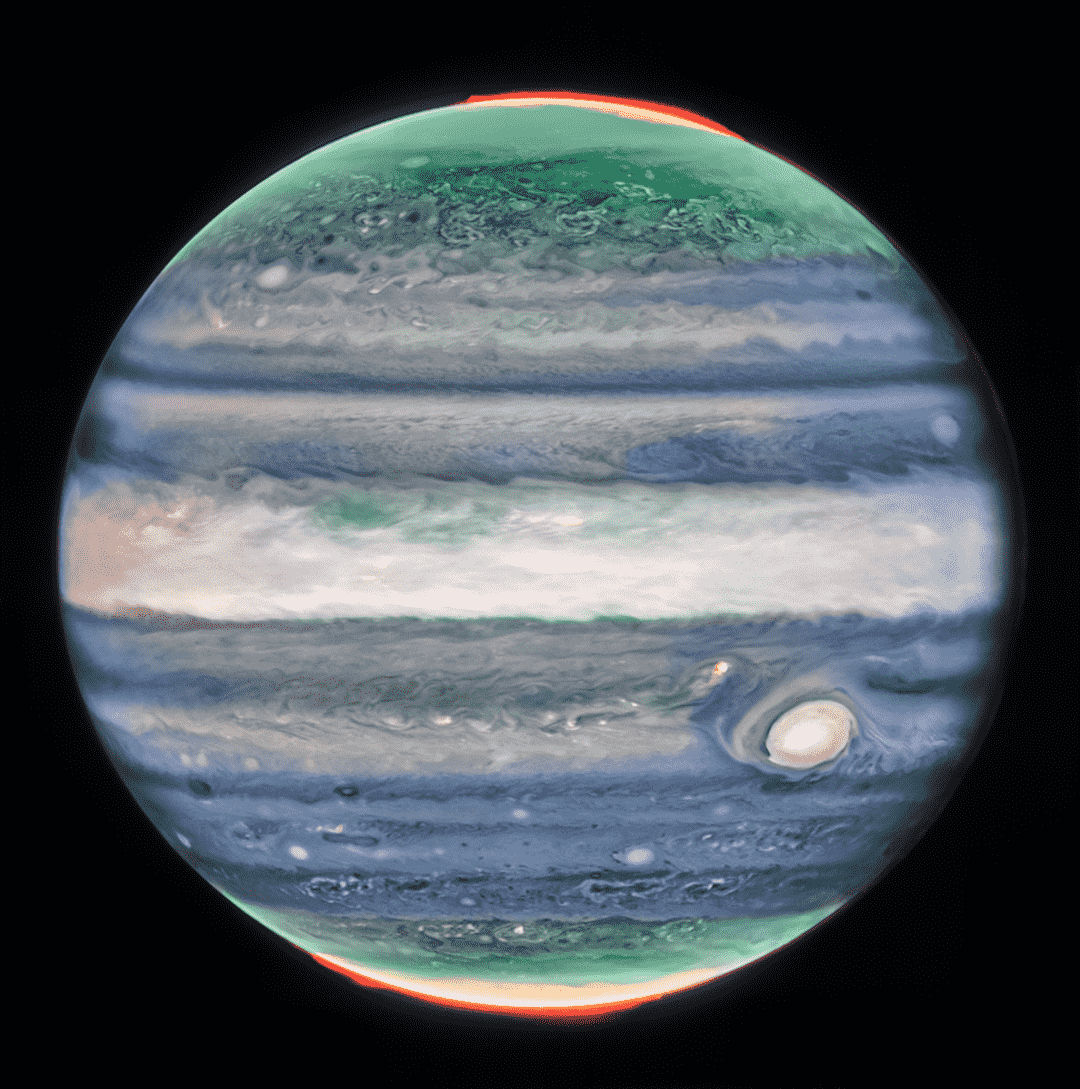

| সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্যাস দৈত্যে : বৃহস্পতির রহস্য। |

| নামকরণ |

বৃহস্পতি সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ এবং প্রাচীন রোমান দেবতাদের রাজার নামের সঙ্গে মিল রেখে এর নামকরণ করা হয়েছে।

| জীবনের জন্য সম্ভাব্যতা |

বৃহস্পতির পরিবেশ আমাদের জানা জীবনের জন্য উপযুক্ত নয়। তাপমাত্রা, চাপ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত চরম, যা প্রাণীদের সহনশীলতার বাইরে। তবে বৃহস্পতির কিছু চাঁদে জীবন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপা হল সৌরজগতের এমন একটি স্থান, যেখানে বরফের ভূত্বকের ঠিক নীচে একটি বিশাল মহাসাগর রয়েছে, যা জীবনের সমর্থন দিতে পারে।

| আকার এবং দূরত্ব |

বৃহস্পতির ব্যাস ৪৩,৪৪০.৭ মাইল (৬৯,৯১১ কিলোমিটার), যা পৃথিবীর চেয়ে ১১ গুণ প্রশস্ত। যদি পৃথিবী একটি নিকেলের সমান হয়, তবে বৃহস্পতির আকার হবে একটি বাস্কেটবল। বৃহস্পতি সূর্য থেকে গড়ে ৪৮৪ মিলিয়ন মাইল (৭৭৮ মিলিয়ন কিলোমিটার) দূরে অবস্থান করছে, যা ৫.২ জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিটের সমান। সূর্য থেকে বৃহস্পতিতে সূর্যালোক পৌঁছাতে প্রায় ৪৩ মিনিট সময় লাগে।

| কক্ষপথ এবং ঘূর্ণন |

বৃহস্পতির দিন সৌরজগতের সবচেয়ে ছোট। এটি নিজের অক্ষের চারপাশে মাত্র ১০ ঘণ্টায় ঘূর্ণন সম্পন্ন করে। বৃহস্পতি প্রায় ১২ পৃথিবী বছরে (৪,৩৩৩ পৃথিবী দিন) সূর্যের চারপাশে একটি পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে, যা জোভিয়ান সময়ে এক বছরের সমান। বৃহস্পতির বিষুবরেখা কক্ষপথের তুলনায় মাত্র ৩ ডিগ্রি হেলে আছে, যার অর্থ গ্রহটি প্রায় সোজাভাবে ঘোরে এবং অন্য গ্রহের মতো চরম ঋতু নেই।

| চাঁদ |

বৃহস্পতির চারটি বড় চাঁদ এবং অসংখ্য ছোট চাঁদ রয়েছে, যা এক ধরণের ক্ষুদ্র সৌরজগৎ সৃষ্টি করে। বৃহস্পতির ৯৫টি চাঁদ আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিয়ন দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত। চারটি বৃহত্তম চাঁদ হল: আইও, ইউরোপা, গ্যানিমিড এবং ক্যালিস্টো। ১৬১০ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি টেলিস্কোপের একটি প্রাথমিক সংস্করণ ব্যবহার করে বৃহস্পতিকে প্রথম পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই চারটি চাঁদ আজ “গ্যালিলিয়ান উপগ্রহ” নামে পরিচিত এবং সৌরজগতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় গন্তব্যের মধ্যে রয়েছে।

২০২৪ সালে নাসা ইউরোপা ক্লিপার মিশন দ্বারা এটির বিস্তারিত অনুসন্ধান করা হবে।

| রিং |

১৯৭৯ সালে NASA-এর ভয়েজার ১ মহাকাশযান বৃহস্পতির একটি আশ্চর্যজনক রিং সিস্টেম আবিষ্কার করেছিল। এই রিংগুলো ছোট, অন্ধকার কণার সমন্বয়ে গঠিত এবং সূর্যের ব্যাকলাইট ছাড়া সহজে দেখা যায় না। পরে গ্যালিলিও মহাকাশযান থেকে প্রাপ্ত তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে বৃহস্পতির রিং সিস্টেম মূলত ধূলিকণা দ্বারা গঠিত। এই ধূলিকণা সম্ভবত তখন তৈরি হয়েছিল যখন আন্তঃগ্রহীয় উল্কাপিণ্ড বৃহস্পতির ক্ষুদ্রতম অভ্যন্তরীণ চাঁদগুলির সঙ্গে সংঘর্ষ করে।

| গঠন |

প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে সৌরজগতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বৃহস্পতির আকার নির্ধারিত হয়। মাধ্যাকর্ষণ ঘূর্ণায়মান গ্যাস ও ধূলিকণাকে একত্রিত করে এই বিশাল গ্যাস দৈত্য গঠন করে। সূর্য গঠনের পর বৃহস্পতির প্রায় সমস্ত অবশিষ্ট ভর নিজে আকর্ষণ করে এবং সৌরজগতের অন্যান্য বস্তুগুলোর সঙ্গে মিশে যায়। প্রকৃতপক্ষে, বৃহস্পতির উপাদান নক্ষত্রের মতো হলেও এটি জ্বলতে পারেনি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়নি। প্রায় ৪ বিলিয়ন বছর আগে, বৃহস্পতির অবস্থান স্থায়ীভাবে বাইরের সৌরজগতে নির্ধারিত হয়, যেখানে এটি সূর্য থেকে পঞ্চম গ্রহ হিসেবে রয়েছে।

বৃহস্পতির গঠন সূর্যের মতো: এটি মূলত হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম দিয়ে গঠিত। বায়ুমণ্ডলের গভীরে চাপ ও তাপমাত্রা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে হাইড্রোজেন গ্যাসকে সংকুচিত করে তরল আকারে পরিণত করে। এটি বৃহস্পতিকে সৌরজগতের সবচেয়ে বড় মহাসাগর দেয়—জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন গ্রহের কেন্দ্রের অর্ধেক গভীরতায় চাপ এত বেশি যে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনগুলি ছিটকে পড়ে এবং তরলটি ধাতুর মতো বৈদ্যুতিকভাবে পরিবাহিত হয়। বৃহস্পতির দ্রুত ঘূর্ণন এই অঞ্চলে বৈদ্যুতিক স্রোত সৃষ্টি করতে পারে, যা গ্রহের শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। আরও গভীরে শক্ত উপাদানের কোনো কেন্দ্র আছে কিনা বা এটি ঘন অতি-গরম ঘন স্যুপের মতো, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সেখানে তাপমাত্রা প্রায় ৯০,০৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৫০,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, যা লোহা এবং সিলিকেট খনিজ দিয়ে তৈরি।

| পৃষ্ঠতল |

বৃহস্পতির কোনো কঠিন পৃষ্ঠ নেই। এটি একটি বিশাল গ্যাস ও তরল ঘূর্ণায়মান গ্রহ। কোনো মহাকাশযান বৃহস্পতিতে অবতরণ করতে পারবে না এবং এমনকি এটি অক্ষত অবস্থায় উড়তেও সক্ষম নয়। গ্রহের গভীরে থাকা চরম চাপ এবং তাপ মহাকাশযানকে চূর্ণ করে, গলিয়ে এবং বাষ্পীভূত করে দেবে।

| বায়ুমণ্ডল |

বৃহস্পতির চেহারা রঙিন মেঘের ব্যান্ড এবং দাগের এক জটিল ট্যাপেস্ট্রি প্রদর্শন করে। এই গ্যাস দৈত্যের আকাশে সম্ভবত তিনটি স্বতন্ত্র মেঘের স্তর রয়েছে, যা একত্রে প্রায় ৪৪ মাইল (৭১ কিলোমিটার) বিস্তৃত। উপরের স্তরটি মূলত অ্যামোনিয়া বরফ দিয়ে গঠিত, মাঝের স্তরটি সম্ভবত অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসালফাইড স্ফটিক দিয়ে তৈরি এবং সবচেয়ে ভিতরের স্তরটি জলের বরফ এবং বাষ্প নিয়ে গঠিত। বৃহস্পতির উজ্জ্বল রঙগুলো হয়তো গ্রহের অভ্যন্তর থেকে উত্থিত সালফার ও ফসফরাসযুক্ত গ্যাসের প্লামের কারণে দেখা যায়।

বৃহস্পতির দ্রুত ঘূর্ণন প্রতি ১০ ঘন্টায় একবার নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরে শক্তিশালী জেট স্ট্রিম তৈরি করে, যা মেঘগুলোকে দীর্ঘ, প্রসারিত উজ্জ্বল অঞ্চলে ভাগ করে। কোনো কঠিন পৃষ্ঠ না থাকার কারণে এই দাগ বহু বছর ধরে অব্যাহত থাকে। বৃহস্পতিতে এক ডজনেরও বেশি ঝড়-বায়ু প্রবাহিত হয়, যেখানে নিরক্ষরেখায় বাতাসের গতি ৩৩৫ মাইল প্রতি ঘণ্টা (৫৩৯ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা) পর্যন্ত পৌঁছায়।

গ্রেট রেড স্পট পৃথিবীর চেয়ে দ্বিগুণ প্রশস্ত একটি ঘূর্ণায়মান মেঘ, এবং সাম্প্রতিকভাবে তিনটি ছোট ডিম্বাকৃতির মেঘ একত্রিত হয়ে লিটল রেড স্পট তৈরি করেছে, যা এর বড় চাচাতো ভাইয়ের প্রায় অর্ধেক আকারের। ২০২১ সালের অক্টোবরে NASA-এর জুনো প্রোব এই মেঘের নীচে কী ঘটে তা দেখিয়েছে। ডেটা অনুযায়ী, বৃহস্পতির ঝড়গুলি উপরের দিকে উষ্ণ এবং নীচের দিকে ঠান্ডা ঘন বায়ুমণ্ডলীয় শৈলীতে থাকে। অ্যান্টিসাইক্লোন, যা বিপরীত দিকে ঘোড়া, উপরের দিকে ঠান্ডা কিন্তু নীচে উষ্ণ থাকে।

এই ঝড়গুলি অনেক গভীর, কিছু মেঘের শীর্ষ থেকে ৬০ মাইল (১০০ কিলোমিটার) এবং গ্রেট রেড স্পটের ক্ষেত্রে ২০০ মাইল (৩৫০ কিলোমিটার) পর্যন্ত প্রসারিত। এটি দেখায় যে এই ঘূর্ণি অঞ্চলগুলি সেই স্থানে ঢেকে রাখে যেখানে জল ঘনীভূত হয় এবং মেঘ তৈরি হয়। জুনোর ফ্লাইবাই এই ঝড়ের মাধ্যাকর্ষণ এবং গভীরতা পরিমাপের সুযোগ দেয়। জুনো ডেটা অনুযায়ী, গ্রেট রেড স্পটের সীমা মেঘের নীচে প্রায় ৩০০ মাইল (৫০০ কিলোমিটার) গভীর।

বৃহস্পতির স্বতন্ত্র বেল্ট এবং অঞ্চলগুলো সাদা ও লালচে মেঘের ব্যান্ডে দেখা যায়। প্রবল পূর্ব-পশ্চিম বাতাস এই ব্যান্ডগুলোকে আলাদা করে। জুনো প্রমাণ করে যে এই জেট স্ট্রিম প্রায় ২০০০ মাইল (৩২০০ কিলোমিটার) গভীর পর্যন্ত পৌঁছে। এছাড়া বৃহস্পতির উভয় মেরুতে বিশাল ঘূর্ণিঝড়ের অষ্টভুজ এবং পঞ্চভুজ প্যাটার্ন রয়েছে, যা অত্যন্ত স্থিতিশীল এবং একই স্থানে রয়ে গেছে।

| ম্যাগনেটোস্ফিয়ার |

জোভিয়ান ম্যাগনেটোস্ফিয়ার বৃহস্পতির শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত। এটি সূর্যের দিকে ৬০০,০০০ থেকে ২ মিলিয়ন মাইল (১–৩ মিলিয়ন কিলোমিটার) বিস্তৃত, এবং পিছনে ৬০০ মিলিয়ন মাইল (১ বিলিয়ন কিলোমিটার) পর্যন্ত ট্যাডপোল আকৃতির লেজে প্রসারিত। বৃহস্পতির বিশাল চৌম্বক ক্ষেত্র পৃথিবীর চেয়ে ১৬ থেকে ৫৪ গুণ শক্তিশালী। এটি গ্রহের ঘূর্ণনের সাথে ঘোরে এবং বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত কণাগুলোকে আটকায়। চৌম্বক ক্ষেত্রের কাছে থাকা কণাগুলো তীব্র বিকিরণ তৈরি করে, যা গ্রহের অভ্যন্তরীণ চাঁদগুলোর উপর প্রভাব ফেলে এবং মহাকাশযানের ক্ষতি করতে পারে। বৃহস্পতির চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণে মেরুতে সৌরজগতের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন অরোরা সৃষ্টি হয়।

| সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট, Nasa.gov

An Initiative Of

Telescope Bangladesh | School of Astronomy

| লাল গ্রহ মঙ্গল ও পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী। |

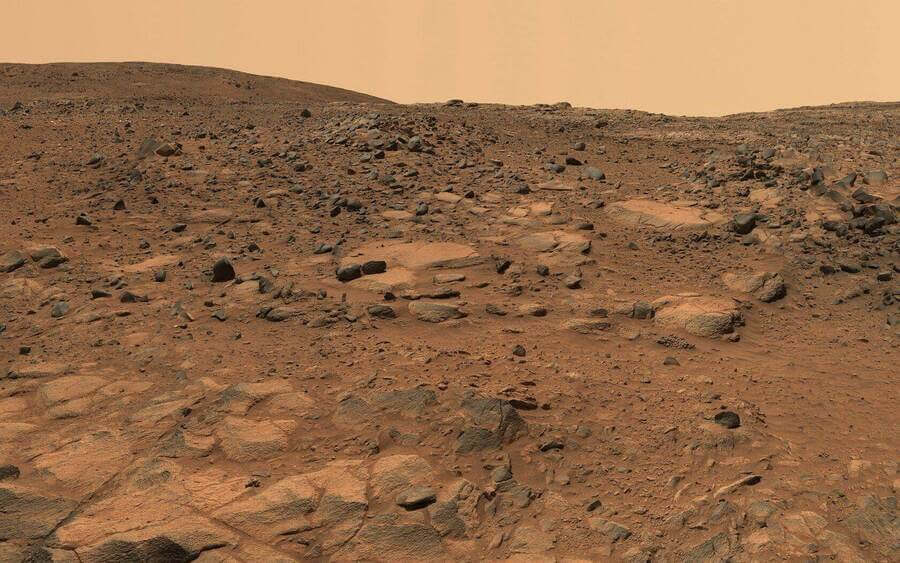

মঙ্গল আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বেশি গবেষণা করা গ্রহগুলির মধ্যে অন্যতম এবং এটি একমাত্র গ্রহ যেখানে আমরা রোভারের মাধ্যমে ভিনগ্রহের পৃষ্ঠে সরাসরি অভিযান চালিয়েছি। NASA–এর মিশনগুলোর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রমাণ নির্দেশ করে, প্রায় বিলিয়ন বছর আগে মঙ্গল অনেক বেশি আর্দ্র, উষ্ণ এবং একটি ঘন বায়ুমণ্ডল দ্বারা আবৃত ছিল।

| নামকরণ |

প্রাচীন রোমানরা যুদ্ধের দেবতার নামের সাথে মিলিয়ে মঙ্গল গ্রহকে নামকরণ করেছিল, কারণ এর লালচে রঙ রক্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যান্য সভ্যতাও একই রঙের কারণে এটি আলাদা নামে চিহ্নিত করেছিল; উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন মিশরীয়রা এটিকে “হার দেশার” বলত, যার অর্থ “লাল।” আজও মঙ্গলকে প্রায়শই “লাল গ্রহ” বলা হয়, কারণ মঙ্গলের পৃষ্ঠে থাকা লোহার খনিজগুলি অক্সিডাইজ হয়ে মরিচা ধরে, যা পৃষ্ঠকে লালচে রঙ প্রদান করে।

| জীবনের জন্য সম্ভাব্যতা |

বিজ্ঞানীরা বর্তমানে মঙ্গলে সমৃদ্ধ জীবন খুঁজে পাওয়ার আশা রাখেন না। তবে তারা প্রাচীন জীবনের চিহ্ন অন্বেষণ করছেন, সেই সময়ে যখন মঙ্গল উষ্ণ এবং জল দ্বারা আবৃত ছিল।

| আকার এবং দূরত্ব |

২,১০৬ মাইল (৩,৩৯০ কিলোমিটার) ব্যাসার্ধ নিয়ে মঙ্গল পৃথিবীর আকারের প্রায় অর্ধেক। যদি পৃথিবী একটি নিকেলের সমান আকার ধারণ করত, তবে মঙ্গল হতো একটি রাস্পবেরির মতো। মঙ্গল সূর্য থেকে গড়ে প্রায় ১৪২ মিলিয়ন মাইল বা ২২৮ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে, যা ১.৫ জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিটের সমান। একটি জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিট (AU) হলো সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব। এই দূরত্ব থেকে সূর্য থেকে মঙ্গলে পৌঁছাতে সূর্যালোকের প্রায় ১৩ মিনিট লাগে।

| কক্ষপথ এবং ঘূর্ণন |

মঙ্গল গ্রহ প্রতি ২৪.৬ ঘন্টায় নিজের অক্ষের চারপাশে ঘূর্ণন সম্পন্ন করে, যা পৃথিবীর ২৩.৯ ঘন্টার দিন দৈর্ঘ্যের সঙ্গে খুব মিল রাখে। মঙ্গলের দিনগুলোকে সোলস বলা হয়, যা “সৌর দিবস” এর সংক্ষিপ্ত রূপ। মঙ্গল গ্রহের একটি বছর ৬৬৯.৬ সোল স্থায়ী হয়, যা পৃথিবীর ৬৮৭ দিনের সমান। মঙ্গলের ঘূর্ণনের অক্ষ সূর্যের চারপাশে কক্ষপথের সমতলের সাথে প্রায় ২৫ ডিগ্রি কাতযুক্ত, যা পৃথিবীর ২৩.৪ ডিগ্রি অক্ষীয় কাতের সমান। পৃথিবীর মতো, মঙ্গলেও স্বতন্ত্র ঋতু রয়েছে। তবে মঙ্গলের ঋতুগুলো দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী হয়, কারণ এটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে বেশি সময় নেয়।

উত্তর গোলার্ধে বসন্ত (দক্ষিণে শরৎ) দীর্ঘতম ঋতু—১৯৪ সোল। উত্তর গোলার্ধে শরৎ (দক্ষিণে বসন্ত) সবচেয়ে ছোট—১৪২ সোল। উত্তর শীত/দক্ষিণ গ্রীষ্ম ১৫৪ সোল এবং উত্তর গ্রীষ্ম/দক্ষিণ শীতকাল ১৭৮ সোল।

| চাঁদ |

মঙ্গলের দুটি ছোট চাঁদ আছে—ফোবস এবং ডেইমোস, যেগুলো সম্ভবত গ্রহাণু হিসেবে বন্দী হয়েছে। তাদের আলু-আকৃতি কারণ তাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি খুব কম, যা তাদেরকে পুরোপুরি গোলাকার হতে দেয়নি। গ্রীক যুদ্ধের দেবতা অ্যারেসের রথ টানা ঘোড়া থেকে চাঁদগুলোর নামকরণ হয়েছে।

ফোবস, সবচেয়ে ভিতরের এবং বৃহত্তম চাঁদ, পৃষ্ঠে গভীর খাঁজ ও গর্তে ভরা। এটি ধীরে ধীরে মঙ্গল গ্রহের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং প্রায় ৫০ মিলিয়ন বছর পর মঙ্গলের পৃষ্ঠে বিধ্বস্ত হবে বা ভেঙে পড়বে। ডেইমোস ফোবসের প্রায় অর্ধেক বড় এবং মঙ্গল গ্রহ থেকে আড়াই গুণ দূরে প্রদক্ষিণ করে। ডিমের আকৃতির ডেইমোস আলগা ময়লা দ্বারা আবৃত, যা এর পৃষ্ঠের গর্তগুলিকে ভরাট করে এবং ফোবসের তুলনায় মসৃণ দেখায়।

রিং

মঙ্গলের কোনো রিং নেই। তবে ৫০ মিলিয়ন বছর পর ফোবস বিধ্বস্ত হলে, এটি মঙ্গলের চারপাশে একটি ধূলিময় বলয় তৈরি করতে পারে।

| গঠন |

প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে, সৌরজগত যখন বর্তমান বিন্যাসে স্থিতিশীল হচ্ছিল, তখন মহাকর্ষ মঙ্গলকে গ্যাস ও ধূলিকণার সঙ্গে একত্রিত করে তৈরি করেছিল। মঙ্গল পৃথিবীর আকারের প্রায় অর্ধেক এবং অন্যান্য স্থলজ গ্রহের মতোই এতে একটি কেন্দ্রীয় কোর রয়েছে, যার চারপাশে পাথুরে আবরণ এবং শক্ত ভূত্বক রয়েছে।

মঙ্গলের কোরের ব্যাসপ্রায় ৯৩০–১,৩০০ মাইল (১,৫০০–২,১০০ কিলোমিটার) এবং এটি লোহা, নিকেল ও সালফার দিয়ে তৈরি। এর চারপাশে ৭৭০–১,১৭০ মাইল (১,২৪০–১,৮৮০ কিলোমিটার) পুরু পাথুরে আবরণ রয়েছে। উপরিভাগে লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম দিয়ে তৈরি ভূত্বক রয়েছে, যা ৬–৩০ মাইল (১০–৫০ কিলোমিটার) গভীর।

| পৃষ্ঠতল |

মঙ্গলের পৃষ্ঠ অনেক রঙের। এখানে বাদামী, সোনালী ও ট্যান রঙের ছায়া দেখা যায়। লোহার অক্সিডাইজেশন বা মরিচার কারণে এটি লালচে দেখা যায়। মঙ্গলের রেগোলিথ এবং ধূলিকণা বাতাসে উঠে দূর থেকে গ্রহটিকে লাল দেখায়।

মঙ্গলের ব্যাস পৃথিবীর অর্ধেক হলেও, পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পৃথিবীর শুষ্ক ভূমির সমান। আগ্নেয়গিরি, ইমপ্যাক্ট ক্রেটার, ভূত্বকীয় আন্দোলন এবং ধূলিঝড়ের প্রভাবে সৌরজগতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় টপোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য গঠিত হয়েছে। ভ্যালেস মেরিনারিস ক্যানিয়ন সিস্টেম ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত বিস্তৃত, প্রায় ৩,০০০ মাইল (৪,৮০০ কিলোমিটার)। গিরিখাতের প্রশস্ততম অংশ প্রায় ২০০ মাইল (৩২০ কিলোমিটার) এবং গভীরতা ৪.৩ মাইল (৭ কিলোমিটার), যা পৃথিবীর গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের প্রায় দশগুণ।

অলিম্পাস মনস সৌরজগতের বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি। এটি মাউন্ট এভারেস্টের তিনগুণ লম্বা, যার ভিত্তি নিউ মেক্সিকো রাজ্যের আকারের। প্রাচীন নদী উপত্যকা, ডেল্টা, লেকবেড এবং পাথর-খনিজ নির্দেশ করে, প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে মঙ্গল বিশাল বন্যার সম্মুখীন হয়েছিল। আজ মঙ্গলে জল আছে, তবে পাতলা বায়ুমণ্ডলের কারণে তরল জল দীর্ঘ সময় ধরে পৃষ্ঠে থাকতে পারে না। মেরু অঞ্চলের নীচে বরফ আকারে জল পাওয়া যায়, যা ঋতু অনুযায়ী কিছু পাহাড়ি গর্তের দেয়ালের নিচে প্রবাহিত হয়।

| বায়ুমণ্ডল |

মঙ্গল গ্রহের একটি পাতলা বায়ুমণ্ডল রয়েছে, যা প্রধানত কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন এবং আর্গন দিয়ে গঠিত। আমাদের চোখে মঙ্গলের আকাশ পৃথিবীর নীল আকাশের মতো নয়; বরং মঙ্গলের আকাশ ধূসর এবং লাল দেখায়, যা ঝুলন্ত ধূলিকণার কারণে সৃষ্টি হয়। এই পাতলা বায়ুমণ্ডল উল্কাপিণ্ড, গ্রহাণু এবং ধূমকেতুর মতো মহাজাগতিক বস্তুর প্রভাব থেকে মঙ্গলকে খুব বেশি সুরক্ষা দেয় না।

মঙ্গলের তাপমাত্রা ৭০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) থেকে প্রায় -২২৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট (-১৫৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস) পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে। যেহেতু বায়ুমণ্ডল খুবই পাতলা, সূর্যের তাপ সহজেই গ্রহটি ত্যাগ করে। যদি আপনি দুপুরে মঙ্গলের নিরক্ষরেখায় দাঁড়ান, তাহলে পায়ে অনুভব করবেন বসন্তের উষ্ণতা (৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস) আর মাথায় শীতলতা (৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। মাঝে মাঝে, মঙ্গল গ্রহের বাতাস যথেষ্ট শক্তিশালী ধূলিঝড় তৈরি করে, যা পুরো গ্রহের পৃষ্ঠকে ঢেকে দেয়। এমন ঝড়ের পরে ধুলো পুরোপুরি স্থির হতে কয়েক মাস সময় লাগে।

| ম্যাগনেটোস্ফিয়ার |

বর্তমানে মঙ্গলের বৈশ্বিক কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র নেই। তবে দক্ষিণ গোলার্ধের ভূত্বকীয় অঞ্চলগুলোতে অত্যন্ত শক্তিশালী চুম্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যা প্রায় ৪ বিলিয়ন বছর আগে থেকে মঙ্গলে উপস্থিত চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়।

| সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট,Nasa.gov

An Initiative Of

Telescope Bangladesh | School of Astronomy

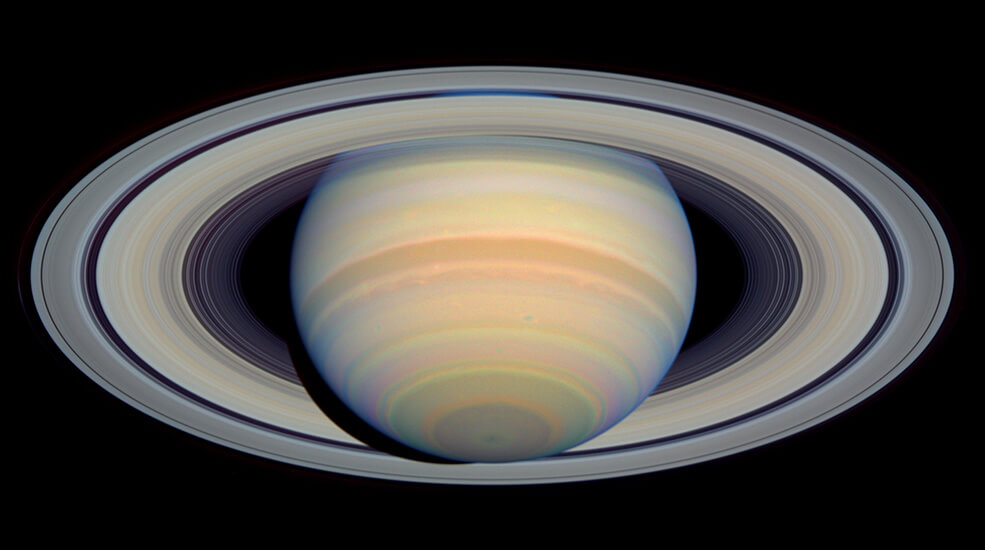

শনি (Saturn): সৌরজগতের রিংযুক্ত গ্যাস দৈত্য। |

শনির রয়েছে কয়েক ডজন উপগ্রহ বা চাঁদ। এই গ্রহটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার এবং এখনো অসংখ্য অমীমাংসিত রহস্য নিজের মধ্যে ধরে রেখেছে।

| নামকরণ |

পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করা যে গ্রহটি খালি চোখে দেখা যায়, সেটি শনি। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই গ্রহটিকে চিনে আসছে।

গ্রহটির নামকরণ করা হয়েছে কৃষি ও সম্পদের রোমান দেবতার নামে, যিনি ছিলেন বৃহস্পতির পিতা।

| জীবনের জন্য সম্ভাব্যতা |

আমরা যে রকম জীবনকে চিনি, শনির পরিবেশ তার জন্য মোটেই উপযোগী নয়। তাপমাত্রা, চাপ এবং অন্যান্য ভৌত উপাদান এতটাই চরম যে সেখানে জীবের মানিয়ে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন। যদিও শনি নিজে জীব ধারণের জন্য খুব একটা সম্ভাবনাময় স্থান নয়, তবে একই কথা এর সব চাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এনসেলাডাস ও টাইটানের মতো কিছু উপগ্রহে অভ্যন্তরীণ মহাসাগরের অস্তিত্ব রয়েছে বলে ধারণা করা হয়, যা সম্ভাব্যভাবে জীবনকে সমর্থন করতে পারে।

| আকার এবং দূরত্ব |

৩৬,১৮৩.৭ মাইল বা প্রায় ৫৮,২৩২ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে শনি পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৯ গুণ বেশি প্রশস্ত। যদি পৃথিবীর আকার একটি নিকেল মুদ্রার সমান হতো, তবে শনি হতো একটি ভলিবলের সমান বড়। গড়ে প্রায় ৮৮৬ মিলিয়ন মাইল বা ১.৪ বিলিয়ন কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান করা এই গ্রহটি সূর্য থেকে ৯.৫ জ্যোতির্বিদ্যা একক দূরে।

জ্যোতির্বিদ্যা একক বা AU হলো সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব। এই দূরত্ব থেকে সূর্যের আলো শনি গ্রহে পৌঁছাতে প্রায় ৮০ মিনিট সময় নেয়।

| কক্ষপথ এবং ঘূর্ণন |

সৌরজগতের মধ্যে শনি গ্রহের দিন দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্যের। শনির একটি দিন সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে মাত্র ১০.৭ ঘণ্টা, অর্থাৎ একবার নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরতে এতটুকু সময় প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে, সূর্যের চারপাশে একবার পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে শনি গ্রহের সময় লাগে প্রায় ২৯.৪ পৃথিবী বছর বা ১০,৭৫৬ পৃথিবী দিন, যা শনির এক বছরের সমান।

সূর্যের চারপাশে এর কক্ষপথের তুলনায় শনির অক্ষ প্রায় ২৬.৭৩ ডিগ্রি হেলে রয়েছে, যা পৃথিবীর ২৩.৫ ডিগ্রি অক্ষীয় কাতের কাছাকাছি। এর ফলে পৃথিবীর মতো শনিতেও ঋতুর পরিবর্তন ঘটে।

| চাঁদ |

শনি একটি বিস্তৃত, কৌতূহলোদ্দীপক এবং ব্যতিক্রমী জগতের আবাসস্থল। এর উপগ্রহগুলোর মধ্যে রয়েছে টাইটানের কুয়াশাচ্ছন্ন পৃষ্ঠ থেকে শুরু করে গর্তে ভরা ফোবি পর্যন্ত নানা রকম বৈচিত্র্য। শনির প্রতিটি চাঁদই এই গ্রহকে ঘিরে থাকা গল্পের একটি করে আলাদা অধ্যায়।

৮ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত শনির কক্ষপথে মোট ১৪৬টি চাঁদ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর অনেকগুলো এখনো আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও নামকরণের অপেক্ষায় রয়েছে।

| রিং |

বিজ্ঞানীদের ধারণা, শনির বলয়গুলো মূলত ধূমকেতু, গ্রহাণু অথবা ভেঙে যাওয়া চাঁদের অংশবিশেষ থেকে তৈরি, যেগুলো গ্রহে পৌঁছানোর আগেই ভেঙে পড়ে এবং শনির প্রবল মাধ্যাকর্ষণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এই বলয়গুলো কোটি কোটি ক্ষুদ্র বরফকণা ও ধূলিকণার সঙ্গে অন্যান্য উপাদানের প্রলেপ দিয়ে গঠিত। রিংয়ের কণাগুলোর আকার ধুলোর দানার মতো ছোট থেকে শুরু করে একটি ঘরের সমান বড় পর্যন্ত হতে পারে, এমনকি কিছু কণা পাহাড়ের মতো বিশালও।

শনির মেঘের শীর্ষ থেকে দেখলে বলয়গুলো বেশিরভাগই সাদা রঙের মনে হয়। মজার বিষয় হলো, প্রতিটি বলয় গ্রহটির চারপাশে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে ঘোরে। শনির বলয় ব্যবস্থা গ্রহ থেকে প্রায় ১৭৫,০০০ মাইল বা ২৮২,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে মূল বলয়গুলোর উল্লম্ব উচ্চতা সাধারণত মাত্র ৩০ ফুট বা প্রায় ১০ মিটার।

বলয়গুলোর নামকরণ করা হয়েছে বর্ণানুক্রমিকভাবে, যেভাবে সেগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে। বলয়গুলো একে অপরের তুলনায় খুব কাছাকাছি অবস্থিত। রিং A ও B–এর মাঝখানে প্রায় ২,৯২০ মাইল বা ৪,৭০০ কিলোমিটার প্রশস্ত একটি ফাঁকা অংশ রয়েছে, যাকে ক্যাসিনি ডিভিশন বলা হয়। প্রধান বলয়গুলো হলো A, B ও C। এর পাশাপাশি D, E, F এবং G বলয়গুলো তুলনামূলকভাবে ক্ষীণ এবং তুলনামূলকভাবে সম্প্রতি আবিষ্কৃত।

শনি থেকে বাইরে দিকে এগোলে পর্যায়ক্রমে ডি রিং, সি রিং, বি রিং, ক্যাসিনি ডিভিশন, এ রিং, এফ রিং, জি রিং এবং সর্বশেষে ই রিং অবস্থান করছে। আরও দূরে, শনির চাঁদ ফোবির কক্ষপথ বরাবর একটি অত্যন্ত ক্ষীণ ফোবি বলয়ও রয়েছে।

| গঠন |

প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে সৌরজগতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সঙ্গেই শনি গ্রহের জন্ম হয়। তখন মাধ্যাকর্ষণ ঘূর্ণায়মান গ্যাস ও ধূলিকণাকে একত্রিত করে এই বিশাল গ্যাস দৈত্যের রূপ দেয়। প্রায় ৪ বিলিয়ন বছর আগে শনি বাইরের সৌরজগতে তার বর্তমান অবস্থানে স্থিতিশীল হয়, যেখানে এটি সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে ষষ্ঠ গ্রহ। বৃহস্পতির মতোই, শনি মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দিয়ে তৈরি, যা সূর্যেরও প্রধান উপাদান।

বৃহস্পতির মতো শনি গ্রহও প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দিয়ে গঠিত। শনির কেন্দ্রে রয়েছে লোহা ও নিকেলের মতো ধাতু দিয়ে তৈরি একটি ঘন কোর, যেখানে পাথুরে উপাদান ও অন্যান্য যৌগ তীব্র চাপ ও তাপের কারণে শক্ত হয়ে আছে। এই কেন্দ্রের চারপাশে তরল ধাতব হাইড্রোজেনের স্তর রয়েছে, যার বাইরে রয়েছে তরল হাইড্রোজেন। যদিও বিষয়টি কল্পনা করা কঠিন, তবু শনি আমাদের সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ যার গড় ঘনত্ব পানির চেয়েও কম। তাত্ত্বিকভাবে বলা যায়, যদি এমন বিশাল কোনো বাথটাব থাকত, তবে এই বিশাল গ্যাস গ্রহটি তাতে ভেসে থাকতে পারত।

| পৃষ্ঠতল |

একটি গ্যাস দৈত্য হওয়ার কারণে শনির কোনো কঠিন পৃষ্ঠ নেই। গ্রহটির গভীর অংশজুড়ে মূলত গ্যাস ও তরল পদার্থই ঘূর্ণায়মান অবস্থায় রয়েছে। তাই কোনো মহাকাশযানের পক্ষে শনিতে অবতরণ করার মতো নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই, আবার সেখানে অবাধে উড়ে থাকাও সম্ভব নয়।

গ্রহটির গভীরে প্রবেশ করলে চরম চাপ ও তাপমাত্রার কারণে যে কোনো মহাকাশযান চূর্ণ হয়ে যাবে, গলে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত বাষ্পীভূত হয়ে যাবে।

| বায়ুমণ্ডল |

শনি গ্রহ সব সময়ই ঘন মেঘে ঢাকা থাকে, যেখানে ক্ষীণ ডোরা, শক্তিশালী জেট স্ট্রিম এবং বিশাল ঝড়ের গঠন চোখে পড়ে। গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে হলুদ, বাদামী ও ধূসর রঙের নানা শেড দেখা যায়, যা একে একটি স্বতন্ত্র চেহারা দেয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে উপরের বায়ুমণ্ডলে বাতাসের গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১,৬০০ ফুট বা ৫০০ মিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী হারিকেন-শক্তির বাতাসের বেগ মাত্র প্রায় ৩৬০ ফুট প্রতি সেকেন্ড বা ১১০ মিটার প্রতি সেকেন্ড। শনির বায়ুমণ্ডলের চাপ এতটাই প্রবল যে এটি গভীর সমুদ্রের তলদেশে ডুব দিলে যে চাপ অনুভূত হয়, তার সঙ্গে তুলনীয় এবং এই চরম চাপ গ্যাসকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম।

শনির উত্তর মেরুতে বায়ুমণ্ডলের একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সেখানে একটি ছয়-পার্শ্বযুক্ত জেট স্ট্রিম বা ষড়ভুজ আকৃতির প্রবাহ রয়েছে। এই ষড়ভুজাকৃতির গঠন প্রথম ভয়েজার মহাকাশযানের তোলা ছবিতে ধরা পড়ে এবং পরবর্তী সময়ে ক্যাসিনি মহাকাশযান এটি আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। এই কাঠামোটি প্রায় ২০,০০০ মাইল বা ৩০,০০০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। ষড়ভুজটির কেন্দ্রে রয়েছে একটি বিশাল ঘূর্ণায়মান ঝড় এবং এর চারপাশে প্রায় ঘণ্টায় ২০০ মাইল বা ৩২২ কিলোমিটার বেগের বাতাস প্রবাহিত হয়, যা একটি তরঙ্গায়িত জেট প্রবাহ তৈরি করে। সৌরজগতের অন্য কোথাও এর মতো অনন্য আবহাওয়াগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।

| ম্যাগনেটোস্ফিয়ার |

শনির চৌম্বক ক্ষেত্র বৃহস্পতির তুলনায় আকারে ছোট হলেও শক্তির দিক থেকে এটি পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের তুলনায় প্রায় ৫৭৮ গুণ বেশি শক্তিশালী। শনি গ্রহ, এর বলয় এবং অসংখ্য উপগ্রহ সম্পূর্ণভাবে শনির বিশাল চুম্বকমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করে। এই চুম্বকমণ্ডল হলো মহাকাশের সেই অঞ্চল, যেখানে বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত কণার আচরণ সৌর বায়ুর চেয়ে শনির নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়।

যখন চৌম্বক ক্ষেত্রের রেখা বরাবর চার্জযুক্ত কণাগুলো একটি গ্রহের বায়ুমণ্ডলে সর্পিল পথে প্রবেশ করে, তখন অরোরা সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই চার্জযুক্ত কণাগুলো মূলত সৌর বায়ু থেকে আসে। ক্যাসিনি মহাকাশযান আমাদের দেখিয়েছে যে শনির কিছু অরোরা বৃহস্পতির অরোরার মতো এবং সেগুলো সরাসরি সৌর বায়ুর দ্বারা প্রভাবিত হয় না। বরং এই অরোরাগুলো সৃষ্টি হয় শনির উপগ্রহগুলো থেকে নির্গত কণা এবং শনির চৌম্বক ক্ষেত্রের অত্যন্ত দ্রুত ঘূর্ণনের সম্মিলিত প্রভাবে। তবে এই ধরনের “নন-সোলার-অরিজিনেটিং” অরোরার প্রকৃত প্রক্রিয়া এখনো পুরোপুরি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়নি।

| সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |

দিন: ১০.৭ ঘন্টা

বছর: ২৯ পৃথিবী বছর

ব্যাসার্ধ: ৩৬,১৮৩.৭ মাইল বা ৫৮,২৩২ কিলোমিটার

গ্রহের ধরন: গ্যাস দৈত্য

চাঁদ: শনির ১৪৭ টি চাঁদ রয়েছে

An Initiative Of

Telescope Bangladesh | School of Astronomy